この記事のリンクにはアフィリエイト広告を利用しています。

この記事を書いた人

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

どんな場合に許可が必要なの?

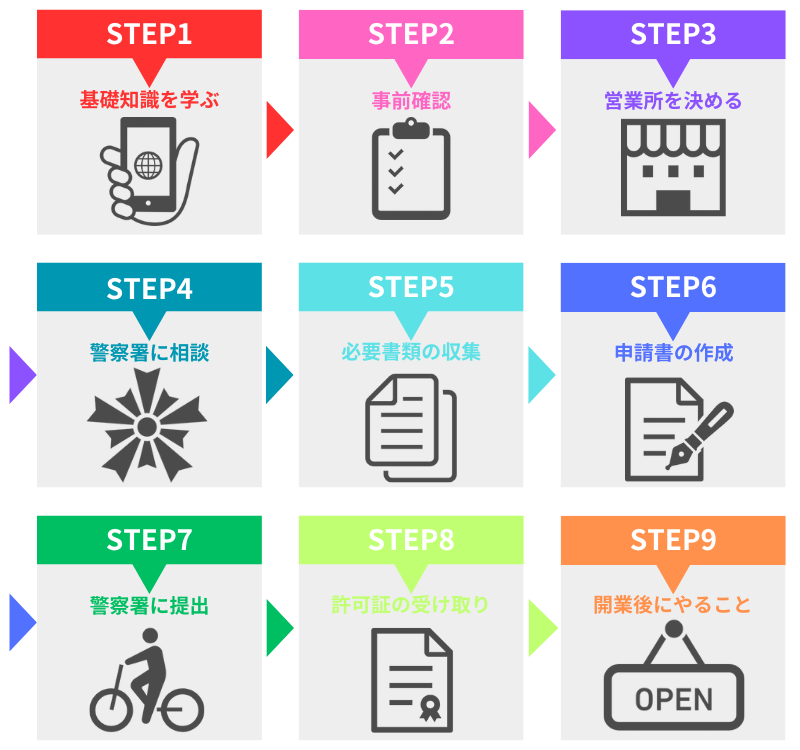

どうやって古物商を取得するの?

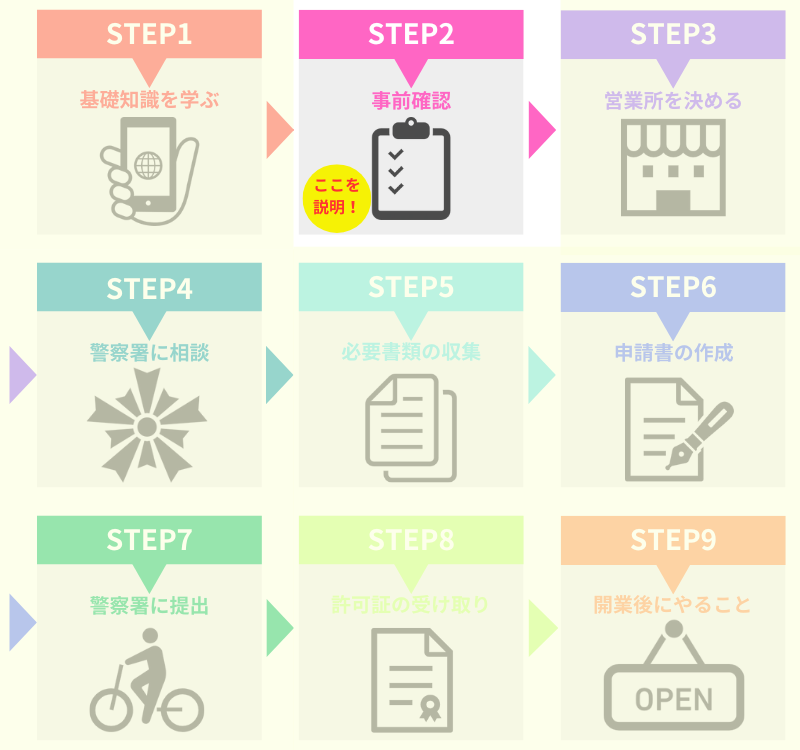

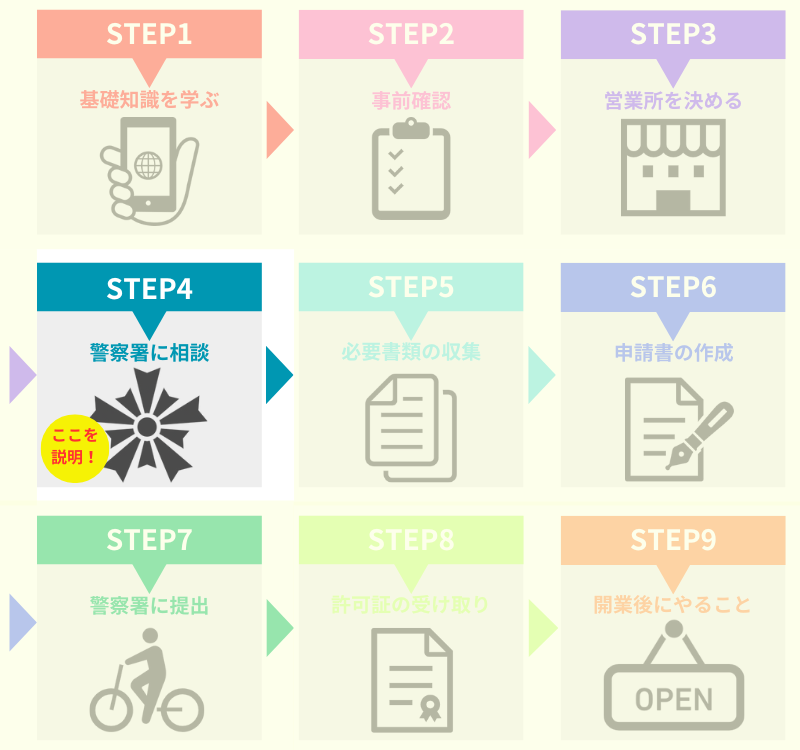

そんな疑問を抱えているあなたのために、「そもそも古物商とは?」の部分から古物商の専門家が9ステップでわかりやすく解説していきます。

これから古物商の許可を取得しようと考えているなら、この記事を読むことで古物商の基礎知識や申請~許可取得までの流れ、古物商を取得してからやらなければならないことなどがすべてわかります。

少し長いですが、是非最後まで読みすすめてもらえると嬉しいです。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

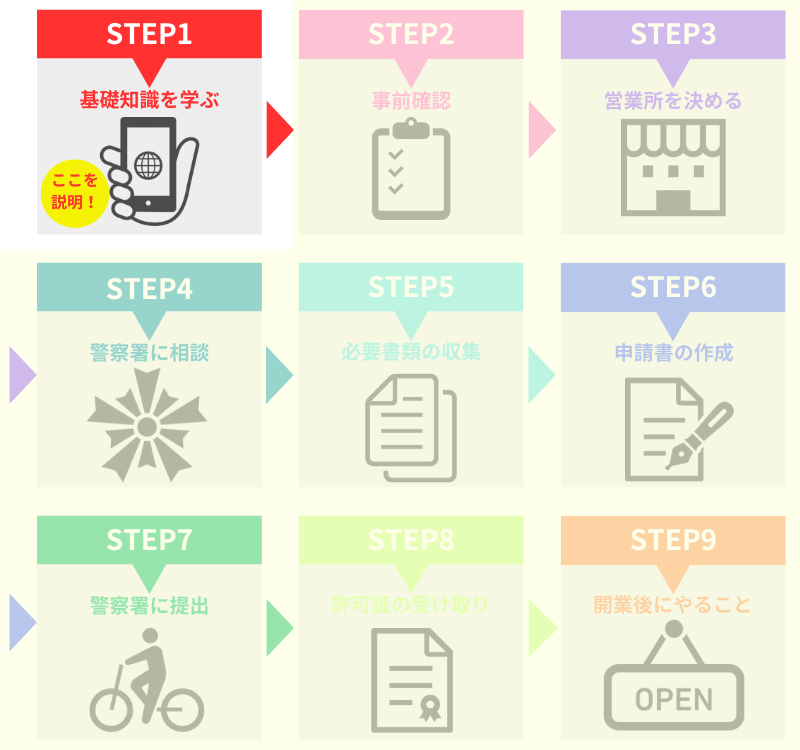

STEP1:古物商の基礎知識を学ぶ

古物商とは?

そもそも古物商とは、「警察署から古物営業の許可を受けて、古物を売買や交換して営業する人」のことです。

これで、何となくは古物商のイメージが掴めると思いますが、特に「古物」「営業」という言葉の定義が重要なのでもう少し詳しく解説します。

まず、ここで言う「古物」とは以下のようなものを指します。

- 中古品

- 新品未使用品

- 中古品の修理品等

「古」という字が使われていますが、新品に関しても古物に該当する場合があるので注意してください。

ただ、メーカーや卸売店、小売店などから購入した新品は含まれず、あくまでも、リサイクルショップやネットオークション、フリマなどの、一度は消費者の手に渡った新品(いわゆる新品未使用品)についてが対象です。

次に、「営業」とは、利益を得る目的で反復・継続的に取引を行っていることを言います。

つまり、自分が使用する為に購入した商品がいらなくなったので売る場合には営業とはなりません。

これらの事から、古物商とは「警察署から古物営業の許可を受けて、一度は消費者の手に渡った中古品・新品・修理品をお金を稼ぐ目的で売買する人」のことです。

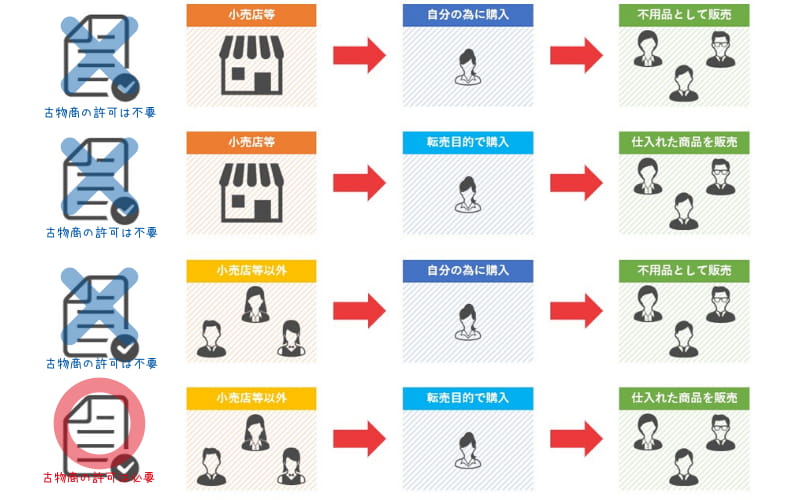

古物商の許可が必要な場合と不要な場合とは?

古物営業に関する必要な規制等を定めた法律として、古物営業法というものがあります。

そして、その古物営業法には以下のような規定が設けられています。

古物営業法第三条

前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

ここで言う「前条第二項第一号」とは古物営業の事で、条文をわかりやすく要約すると、「古物営業を営もうとする者は、営業所がある都道府県の警察署で許可を受けなければならない」となります

つまり、古物営業を行う古物商になるには警察署の許可が必要なのです。

では、どのような場合に古物商の許可が必要で、古物商の許可が不要なのかというと、以下のような場合に分類されます。

古物商が必要な場合

- 中古品(中古品販売店含む)をお金を稼ぐ目的で仕入れて販売する場合

- 一般の人から購入した新品未使用品をお金を稼ぐ目的で仕入れて販売する場合

古物商が不要な場合

- お店から新品で購入した商品をお金を稼ぐ目的で仕入れて販売する場合

- 自分が使用する目的で購入した新品商品が不要になったので販売する場合

- 自分が使用する目的で購入した中古品が不要になったので販売する場合

なぜ、古物商の許可が必要なの?

法律で規定されているので、古物商として営業する場合には許可を受けなければなりません。

でも、不思議じゃないですか?

例えば、個人事業主で他の何かビジネスを始める場合、税務署などに開業届けなどは提出しますが、都道府県公安委員会の許可は不要です。

なぜ、古物営業に関しては、わざわざ公安委員会(警察署)の許可が必要なのでしょうか?

それは、古物営業法が設けられた目的にあります。

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

上記の通り、古物商を取り締まる古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見、及びその被害の迅速な回復を目的として設けられているのです。

そして、古物営業は中古品や新品未使用品、修理品を扱う仕事ですよね?

ということは、買取に盗品を持ち込まれる可能性があるわけです。

これが、誰でも中古品や新品未使用品、修理品が売買できるとしたら、誰が盗んだものを売ったのか分からなくなってしまいます。

そうなると、いろいろなところで“窃盗⇒盗品の売買”が繰り返されかねません。

そこで、古物商を許可制にし、古物商に一定の義務を課すことで、窃盗その他の犯罪の防止、被害の迅速な回復を図っているのです。

これが、古物営業に古物商の許可が必要な理由です。

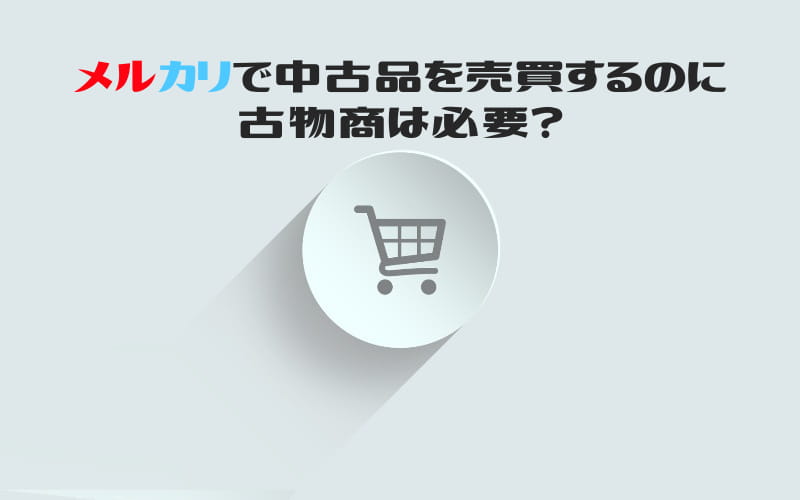

メルカリでも古物商の許可は必要?

最近は大企業をはじめ、多くの企業で副業が認められるようになってきました。

とはいえ、会社員として働いているとどうしても時間の制約があるので、出来る副業にも限りがあります。

そんな中で、好きな時間を使ってできる副業として人気が高いのがメルカリを利用した転売副業です。

ただ、ここまで紹介してきたように、メルカリで売買する場合でも古物商の許可が必要な場合と不要な場合があります。

古物商が必要な場合

- 中古品(中古品販売店含む)をお金を稼ぐ目的で仕入れて販売する場合

- 一般の人から購入した新品未使用品をお金を稼ぐ目的で仕入れて販売する場合

古物商が不要な場合

- お店から新品で購入した商品をお金をメルカリで売る場合

- 自分が使っていて不要になったモノをメルカリで売る場合

特に、メルカリでは古物商の許可は必要ないと間違った認識で、無許可で古物営業を行っている人もいるので注意が必要です。

メルカリで売買する場合でも、無許可で古物営業を行った場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、直ちに逮捕や罰金を科されなくても、場合によっては会社に連絡されるリスクもあるので、副業でメルカリを利用して古物営業を行う場合には絶対に古物商の許可を取得してください。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

古物商の許可を取得する

メリット・デメリット

ここまででも解説しているように、中古品を売買する場合には古物商の許可を取得しなければなりません。

しかし、中には、無許可で古物営業を行っているいる人も少なくありません(特にネットで転売している人に多いです)。

なぜ、無許可で古物営業を行っているのかというと、恐らく古物商を取得する本当のメリット・デメリットを理解していないからだと思います。

以下は、実際に古物商を取得した場合のメリットとデメリットです。

古物商を取得する9つメリット

- 適法安心に営業できる

- 古物市場で仕入れができる

- 在庫を一斉処分できる

- 税金が抑えられる

- 信用力を得て差別化できる

- 仕入れ資金や運転資金の融資を受けやすい

- 出張買取が出来る

- トラブルで泣き寝入りしなくて済む

- 路上などでも出店できる

古物商を取得する3つのデメリット

- 費用が掛かる

- 時間と労力がかかる

- 義務が課される

これらを見ても分かるように、ハッキリ言って、中古品の売買をするのであれば、間違いなく古物商の許可を取得した方が圧倒的にメリットが大きいです。

中でも、特に「古物市場で仕入れができる」というのは最大のメリットではないでしょうか?

もし、古物商の許可を持っていなければ、ネットやリアル店舗などの一般市場で仕入れをするしかありませんが、その場合だとどうしても仕入れできる商品も少なく、利益が小さい商品がほとんどです。

一方、古物市場であれば中古品は勿論、新品未使用品に関しても一般市場で入手できる価格よりも安く購入できるので 、利益が出来る商品をたくさん仕入れることが可能です。

これだけでも、古物商の許可を取得する意味はあるのではないでしょうか。

また、無許可営業をした場合には、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられているので、無許可営業はデメリットが大きすぎます。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

古物商の法律に違反すると

懲役3年or100万円以下の罰金

古物営業法には許可についてだけではなく、義務違反に関する罰則についても設けられています。

その罰則と言うのは、以下のように定められています。

古物営業法第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者

三 第九条の規定に違反した者

四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

条文のままだと分かりにくいので、簡単に要約すると以下のようになります。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

- 公安委員会の許可を受けずに古物営業をした者

- 虚偽申請によって公安委員会から古物商の許可を受けた者

- 自分の古物商許可を他人に貸して営業させた者

- 許可の取り消しや営業取り消しの命令に違反した者

つまり、上記のどれかに該当する場合には、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。

古物商の無許可営業で捕まった事例もある

古物営業法の違反が発覚した場合、営業の停止と古物商の許可を取得するようにまずは指導されるケースが多いです。

ですので、直ちに逮捕される可能性は低いのですが、事案によっては直ちに逮捕されるケースもあります。

以下、古物営業法の違反によって逮捕された事例を幾つか紹介します。

古物営業法違反による逮捕事例

- アイドルのチケットを無許可で転売し逮捕

- 中古漁船を無許可で売買し逮捕

- 身元を確かめず商品を買い取り逮捕

因みに、2019年6月14日に「チケット不正転売禁止法」を施行され、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどチケットは定価以上の転売できなくなりました。

つまり、これらのチケットに関しては、古物商の許可を得ていたとしても違法となってしまうので注意が必要です。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

ですので、古物商の許可が必要な取引をしている場合には、必ず、古物商の許可を取得するようにしてください。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

STEP2:古物商許可取得前に確認すること

STEP1で古物商に関する基礎知識がわかったと思いますので、次は古物商の許可を取得する上で事前に確認しておいた方が良いことを説明していきます。

事前に確認すべきこと

- 古物商の欠格事由に該当しないか?

- 取り扱う古物の種類は何か?

- 古物に該当しないモノとは?

- 古物商の取得に掛かる時間は?

- 古物商の取得に掛かる費用は?

古物商の欠格事由に該当しないか?

古物商は申請すれば誰でも許可を取れるというワケではなく、古物商の許可要件を満たしている必要があります。

では、古物商の許可の要件は何かというと、以下の2つです。

- 適正な申請書類・添付書類を提出すること

- 古物商の欠格事由に該当しないこと

①の申請書や添付書類に関しては、書類を修正したり、追加資料を提出したりすることで対策することは可能ですが、肝心なのは②です。

②の古物商の欠格事由に該当する場合には、適正な申請書や添付書類を提出しても不許可となってしまいます。

ですので、古物商の許可を申請する際には、事前に欠格事由に該当しないかをしっかりと確認しておくことをおすすめします。

古物商の欠格事由は以下の10つです。

古物商の10の欠格事由

- 必要な能力を有していない者

- 破産者で復権を得ない者

- 犯罪者

- 暴力団員等

- 住所が定まらない者

- 古物商許可を取り消された者

- 違反後に許可証を返納した者

- 未成年者

- 不適任な管理者を選任した者

- 法人の役員が①~⑧に該当する場合

ただし、上記に該当する場合でも例外規定なども設けられているので、上記に該当する人は警察署や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

取り扱う古物の種類は何か?

古物商の許可を取得すると、どんな古物でも取り扱っていいのかというと、そういうワケでもありません。

古物商の許可を申請する際に、13種類に分類された品目の中から自分が選択した「主に取り扱う品目」と、「取り扱う予定の品目」しか、取り扱うことは出来ません。

因みに、「主に取り扱う品目」に関しては1つのみ、「取り扱う予定の品目」に関しては複数選択しても可能です。

ただし、複数選択も可能ですが、不要な品目を選択していた場合に審査で不許可となってしまう可能性もありるので、必要最低限度でほぼ確実に取り扱う予定がある品目だけを選択することをおすすめします。

以下は、古物商で取り扱う13種類の品目と、分類される商品の具体例です。

古物商の13品目

- 美術品類・・・絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど

- 衣類・・・婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど

- 時計・宝装飾品類・・・腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など

- 自動車・・・自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など

- 自動二輪車及び原付自動車・・・オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など

- 自転車類・・・自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など

- 写真機類・・・カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など

- 事務機器類・・・パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など

- 機械工具類・・・家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械

- 道具類・・・家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD

- 皮革・ゴム製品類・・・バッグ、かばん、靴、財布など

- 書籍・・・単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など

- 金券類・・・商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

上記のように分類されているのですが、この中でも特に注意しなければいけないのが「自動車」と「自動二輪車及び原付自動車」です。

なぜかというと、自動車やバイクなどについては他の品目と異なり、かなり広い在庫スペースが必要な上、管理者には不正品などを見分ける専門的な知識が必要とされているからです。

また、自動車やバイクの盗難が近年増加傾向にあることからも、警察署としては自動車やバイクを取り扱う申請に関してはいろいろな質問をされるケースが多いです。

因みに、車体を扱わない場合でも、自動車部品を扱う場合には自動車を選択しなければいけなかったり、建築機械の中には自動車に分類されるものと機械工具類に分類されるものがあったりと、イレギュラーな品目も存在します。

なので、申請書を作成する際には、自分の取り扱う商品がどの品目に該当するのかを、所轄の警察や古物商を専門に扱う行政書士などに相談してから選択することをおすすめします。

とはいえ、仮に品目が足りなかった場合でも、改めて品目の追加変更手続きを行えば品目を追加でき、しかも、手続き自体は簡単なので、間違った際は追加変更の手続きをしてください。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

古物商の許可なしで売買できるモノとは?

以下のモノは、古物に該当しないので古物商を取得したとしても取り扱うことはできません。

- お酒(注:お酒を販売する場合には古物商では酒類販売免許が必要となります。)

- 化粧品や香水

- 薬やサプリメント

- 金属くず(注:金属くず商や金属くず行商が必要となります。)

- 不用品回収(注:ゴミを回収する場合には一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。)

これらのモノを売買する場合には、古物商の許可ではなく別の許可を取得する必要があるので注意が必要です。

古物商の許可取得に掛かる時間は?

古物商の許可を取得する場合には、申請~許可を取得するまでに1カ月半~2か月かかります。

というのも、ここまででも解説している通り、古物商許可の申請は警察署に提出することになっているのですが、その警察署では標準審査期間というものが設けられています。

これは、古物商の申請がされてから、その申請内容や営業所所在地などを確認する期間で、標準審査期間は40日間設けられています。

つまり、必要書類を全て揃えて提出してからでも、許可が下りつまでには一か月弱かかってしまします。

更に、古物商の許可を自分で申請する場合には、警察署に古物商許可の要件を満たしているかや、必要書類の種類、書類の書き方などを相談に行ったり、市区町村役場に必要書類の収集に行ったり、書類を作成したりと、2~3週間程度は掛かってしまいます。

なので、古物商を取得して古物営業を行おうとしている場合には、「申請から2~3か月ぐらいで取得」というように、余裕を持ったスケジュールで計画を立てた方がいいです。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

古物商の許可取得に掛かる費用は?

古物商の許可を取得する際に必要な費用は20,000円前後で、内訳は以下のようになります。

取得費用の内訳

- 許可申請書の審査手数料・・・19,000円

- 必要書類収集費用・・・600円

因みに、古物商の許可を行政書士などの代行業者に依頼した場合には、̟一般的な相場としてはプラス4~5万円程度を報酬として支払うことになります。

一見すると、4~5万円と聞くとかなり高いと感じるかもしれませんが、冷静に考えるとそこまで高いとも得ません。

なぜなら、これまでに行政手続きの経験がない人が申請した場合には、書類の収集~作成までに1週間程度掛かってしまうからです。

しかも、自分で申請した場合には、許可要件などをしっかりと確認できておらず、不許可になってしまう可能性もあります。

そして、仮に古物商の許可を申請して、不許可だった場合には申請手数料の19,000円は返却されません。

つまり、プラスαで4~5万円の費用は掛かりますが、不許可になって申請手数料が返ってこないリスクを回避できるのです。

だから、少々費用が高くなってしまいますが、古物商の許可申請を行政書士に依頼する人も多いわけです。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

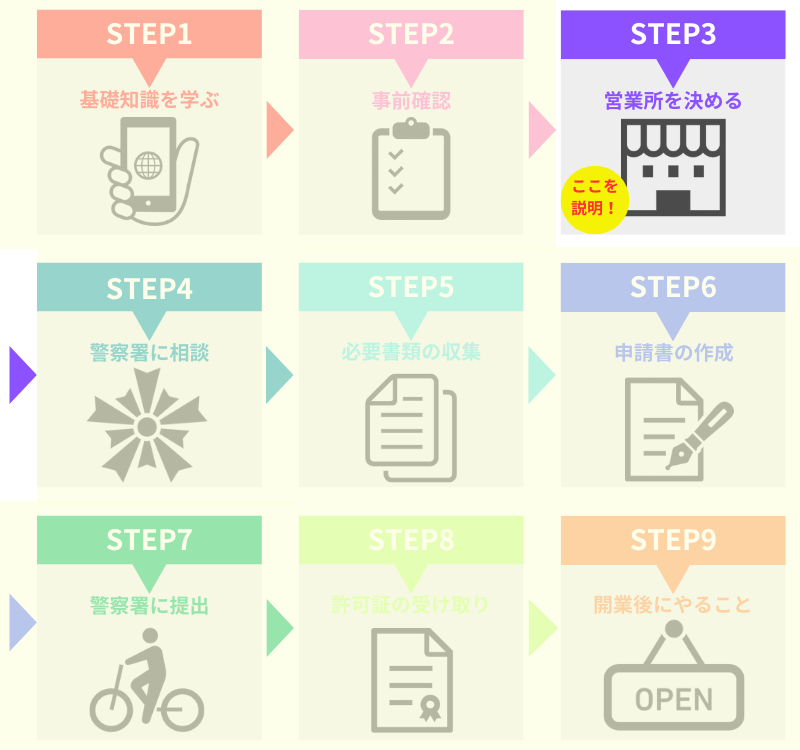

STEP3:古物商の営業所を決める

営業所の要件を満たしているか?

古物商の許可を申請する場合には、基本的には営業所の登録が必要となります。

「ネットで売買するから営業所なんて必要ないんだけど?」と思った方も多いのではないでしょうか?

でも、ネットで売買する場合でも営業所の登録が必ず必要となります。

営業所とは、古物の売買や交換などを行う拠点となる場所で、どんな場所でもいいというわけではなく、営業所の要件を満たしている必要があります。

古物商の許可申請を行う上での営業所の要件は以下の3つです。

営業所の要件

- 営業所としての実体を有している

- 使用権原があること

- 独立管理できること

営業所としての実体を有しているとは、実際に営業所が物理的に存在している必要があるということです。

ですので、最近流行りのバーチャルオフィスに関しては、実体を有していないので古物商の許可申請における営業所の要件を満たさないことになります。

次に、使用権原があるとは、物件所有者に対して使用する権限を主張できる立場かどうかということです。

一般的に、自身が契約している物件で古物商を取得するケースがほとんどなので問題ないと思いますが、又貸しなどで借りていて、所有者などに使用する権限を主張できないケースなどは注意が必要です。

又、賃貸マンションで使用権原がある場合でも、賃貸契約書の使用目的の欄に「住居用」と記載がある場合には、古物商の許可を使用することで「事業として使用」していると捉えられ、トラブルのもとになるので事前にマンションの所有者や管理会社に確認しておくことをおすすめします。

最後に、独立管理できるというのは、営業所の構造が独立性(個別スペース)を有していることです。

ですので、コワーキングスペースのように、使用権原は与えられているけど、独立性を有しない場合には要件を満たさないことになります。

一方で、一つの個室が割り当てられるようなレンタルオフィスについては、古物商の許可要件をみたしていると言えます。

ただ、レンタルオフィスに関しては、申請先の警察署によっては認められない可能性もあるので、借りる前に管轄の警察署に相談することをおすすめします。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

STEP4:警察署に事前に相談する

営業所が決まったら、営業所の所在地を管轄する警察署を確認します。

理由としては、営業所の所在地を管轄する警察署が古物商の申請書を提出先となるからです。

また、もし可能であれば、事前に営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に相談に行くか、電話で申請時の注意事項などを確認しておくことをおすすめします。

警察署への事前の相談は、絶対にしなければいけないわけではないのですが、必要書類の不備や申請書の記入間違いがあると、何度も申請書に何度も足を運ばなければなりません。

というのも、この記事では古物商の許可を取得する上での注意点や必要書類等について分かりやすく解説しますが、提出する警察署によって必要な書類や対応が若干異なるからです。

例えば、申請書の正本と副本の2部を提出しなければならない地域もあれば、正本だけを提出すればいい地域もあります。

その他にも、営業所の賃貸契約書を求められる地域もあれば、事務所の見取り図を求められるところもあったり、営業所の要件が若干違ったりするケースもあります。

ですので、あなたがこれから営業所を構える地域を管轄する警察署に、事前に申請の際に必要な書類や、注意事項等を確認しておくことをおすすめします。

実際に、行政書士が依頼を受けて古物商の申請書を作成する際にも、事前に申請先となる警察署に詳細を確認してから書類の作成に掛かります。

因みに警察署の窓口に相談に行く場合には、事前に電話でアポイントを取ってから行くことをおすすめします。

なぜなら、警察署には古物商の担当者がいるのですが、古物商の担当者は別の仕事も抱えているので不在のケースも多いからです。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

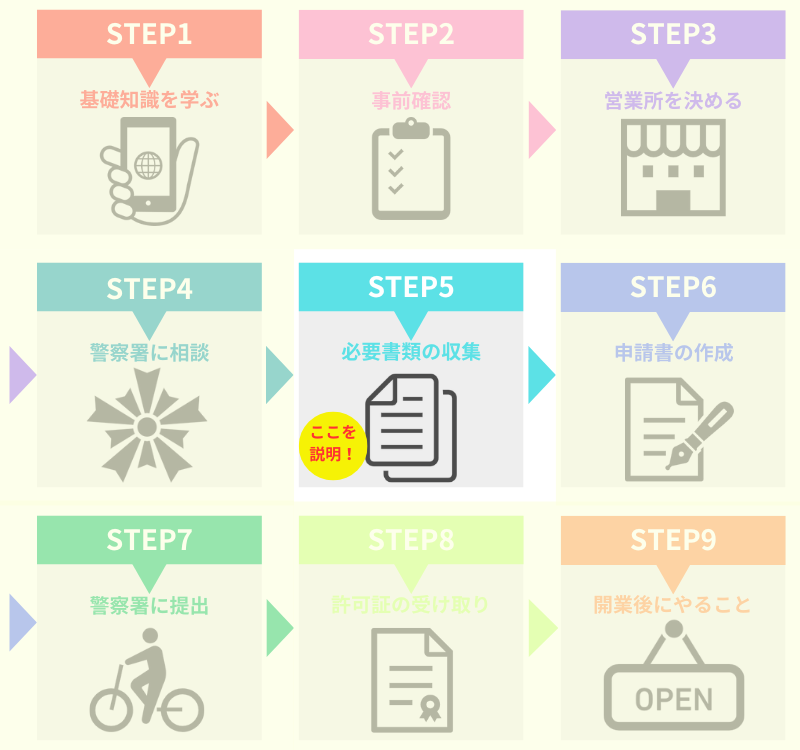

STEP5:古物商の許可申請に必要書類を収集する

ここからはいよいよ古物商の許可申請に入っていきます。

ここまでに何度か解説しましたが、古物商の許可申請に必要な書類は、提出する警察署や個人・法人、申請者の状況によって異なります。

ですので、必要書類を集める場合には以下の表を参考にしてください。

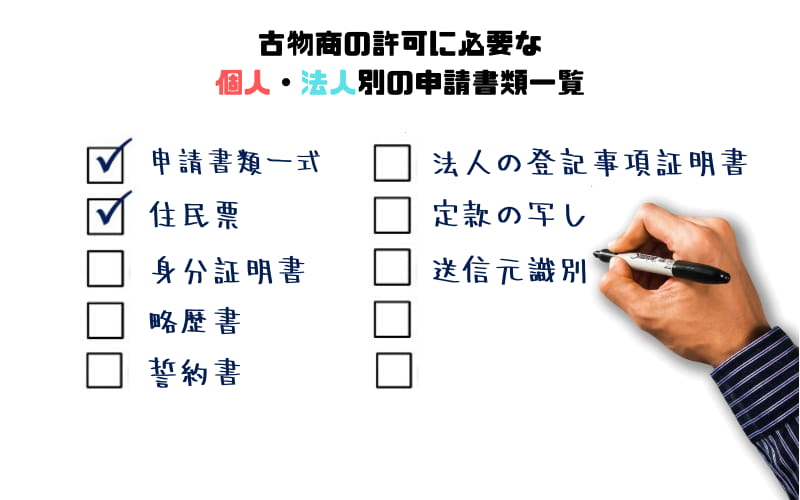

古物商の許可に必要な

個人・法人別の申請書類一覧

以下では、古物商の許可を取得する際に必要な書類を個人と法人別に表にまとめています。

また、それぞれの書類はどこで取得できるのかについても記載しているので、書類収集の際には是非参考にしてください。

| 必要書類 | 個人 | 法人 | 取得先 |

| 申請書類一式 |  |

|

警察署ホームページからダウンロード |

| 住民票 |  |

|

市区町村役場の窓口 |

| 身分証明書 |  |

|

本籍地の市区町村役場の窓口 |

| 略歴書 |  |

|

警察署ホームページからダウンロード |

| 誓約書 |  |

|

警察署ホームページからダウンロード |

| 法人の登記事項証明書 |  |

|

法務局の窓口 |

| 定款の写し |  |

|

自分で作成 |

| 送信元識別符号届出書 |  |

|

警察署ホームページからダウンロード |

| 営業所物件の所有権を証明する書類 |  |

|

法務局の窓口 |

| 営業所の物件の使用承諾書 |  |

|

物件の所有者に依頼 |

| 営業所の見取り図・周辺図 |  |

|

自分で作成 |

| 保管場所の所有権を示す書類 |  |

|

法務局の窓口 |

| 保管場所の使用承諾書 |  |

|

物件の所有者に依頼 |

因みに、必要書類に関しては、取り扱う古物の種類や、許可申請する警察署によって異なる場合があるので、事前に所轄の警察署に確認することをおすすめします。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

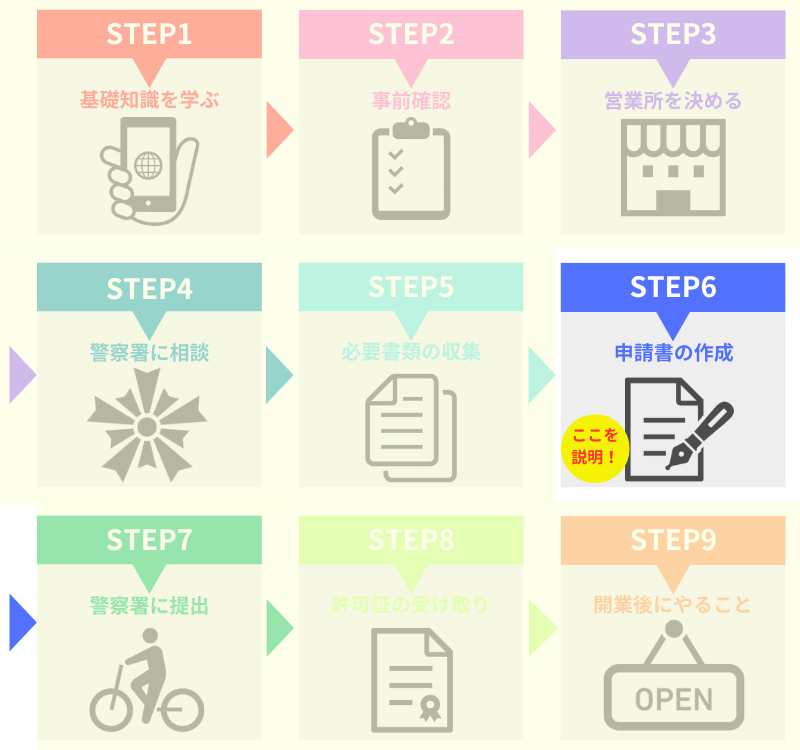

STEP6:古物商許可の申請書を作成する

いよいよここからは、古物商の許可申請におけるメインともなる申請書の作成に入っていきます。

ここまでに、何度も解説していますが、古物商の申請に必要な書類は個人と法人で異なります。

ですので、以下では個人と法人のそれぞれの申請書類の作成方法について別々に解説していきます。

個人の古物商申請書類の書き方

まずは個人で古物商の許可を申請する場合の記入方法から解説していきます。

個人で古物商の許可を申請する場合に、作成が必要となる可能性がある書類は以下の8種類です。

ただし、地域や申請者の状況によっては不要な書類もあるので、ご自身の状況に合った書類を作成していきます。

個人の申請で作成する書類

- 申請書(全ての人が作成する必要がある)

- 略歴書(全ての人が作成する必要がある)

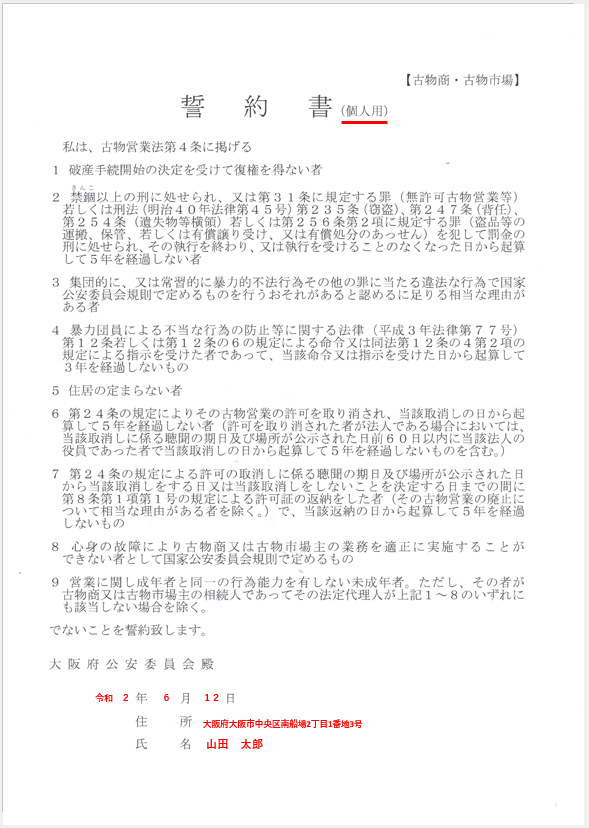

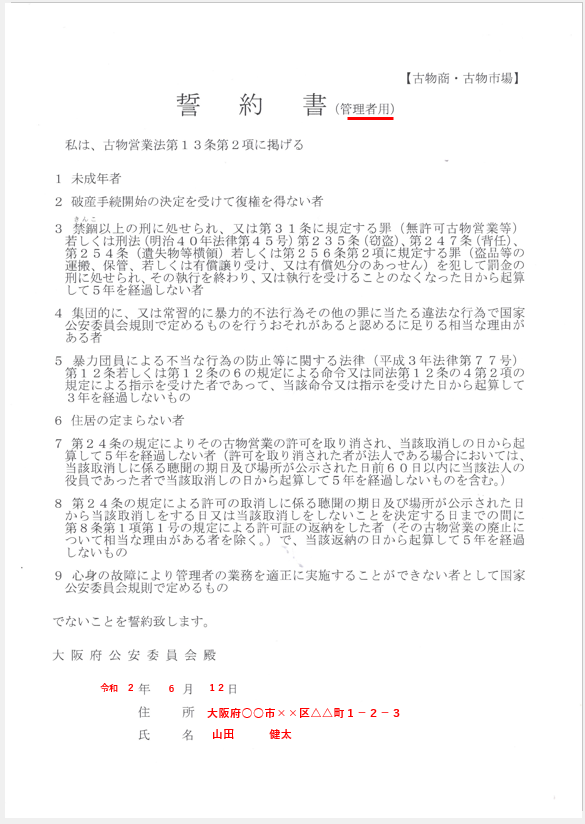

- 誓約書-個人用(全ての人が作成する必要がある))

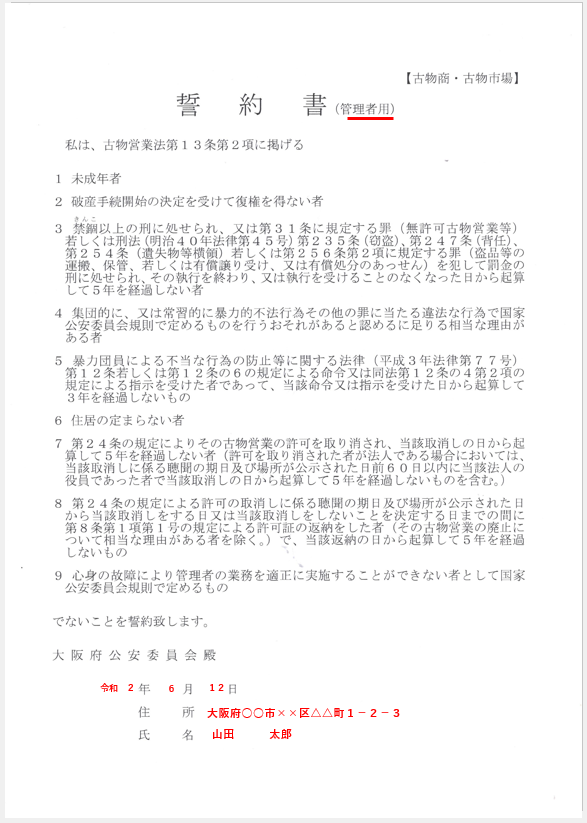

- 誓約書-管理者用(全ての人が作成する必要がある)

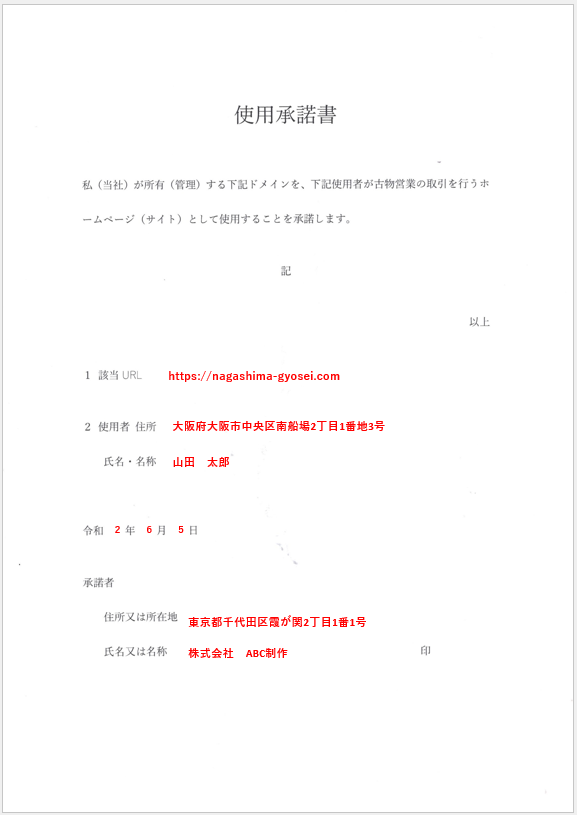

- URLの使用権原を証明する書類(ネットで売買する全ての人が作成する必要がある)

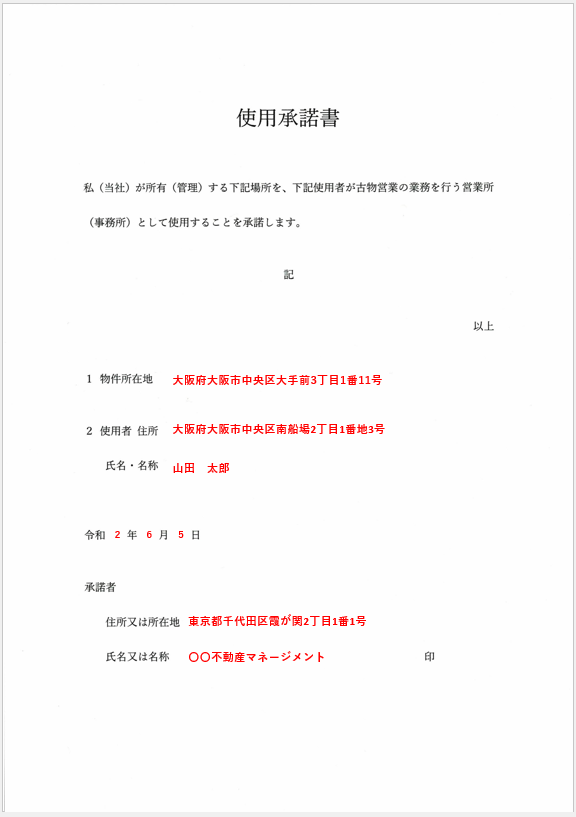

- 営業所の使用承諾書(営業所が賃貸物件かつ求められた場合のみ)

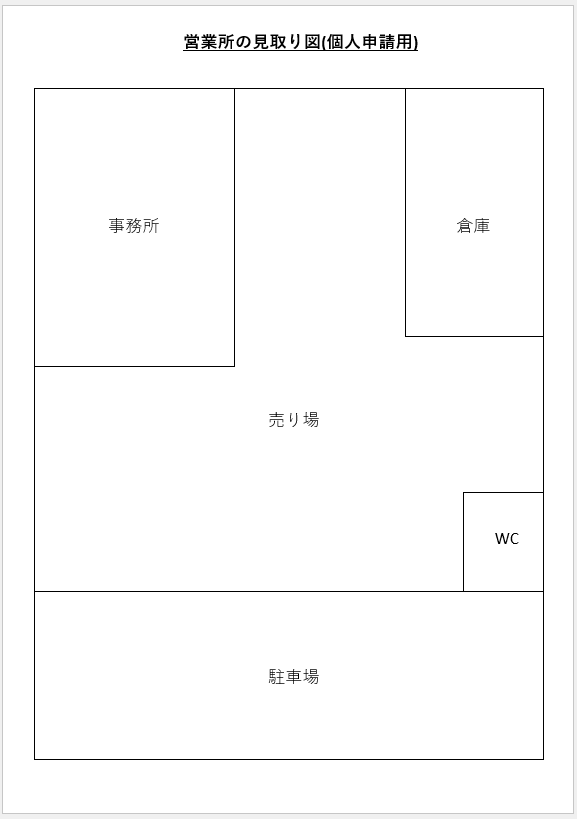

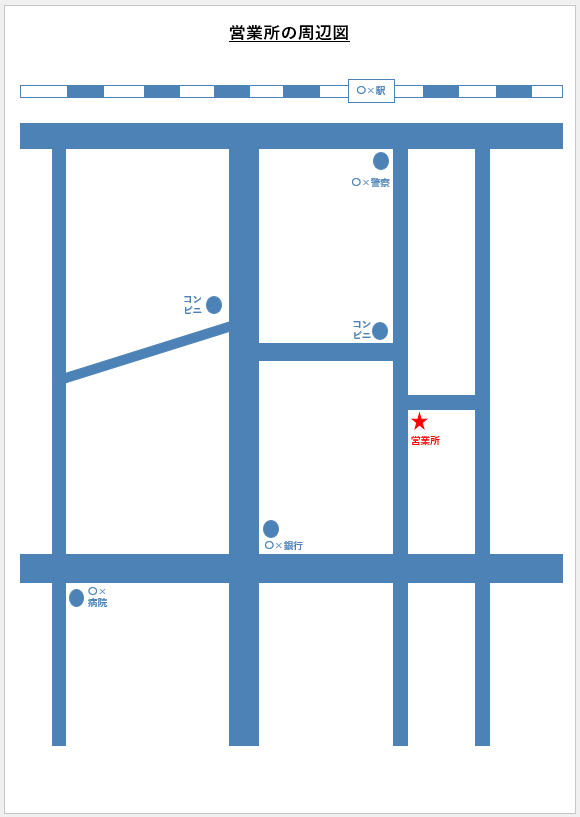

- 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

- 営業所の周辺図提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

注意ポイント

記載内容はあくまでも一般的な記載例を紹介しているに過ぎず、申請者の申請状況により記載方法は異なるのでご注意ください。

万が一、記載例を参考に申請し、許可が下りなかった場合でも弊所は一切責任を負いませんので、心配な方は警察署や専門家にご相談ください。

ポイント

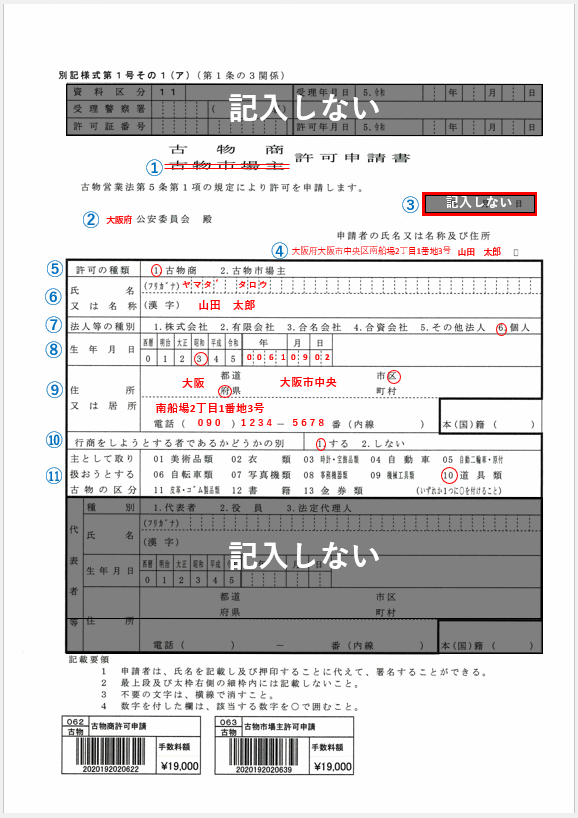

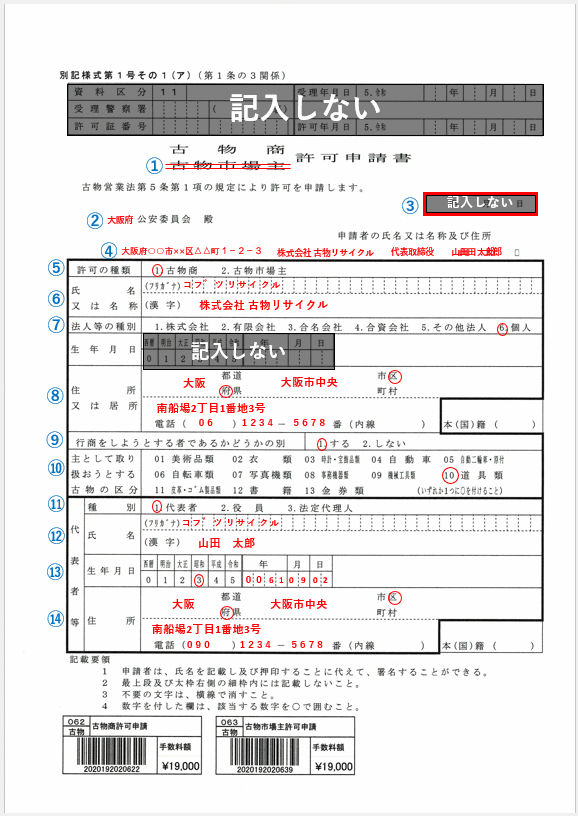

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その1(ア)

①古物市場主を二重線で消す

②提出する都道府県名を記入する

③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。

④申請者の名前と住所を記入する

⑤許可の種類は古物商を選択する

⑥氏名を記入する(フリガナの濁点も1マス使用)

⑦法人等の種別は個人を選択する

⑧申請者の生年月日を記入する

⑨申請者の住所と電話番号を記入する

⑩「行商する」を選択する→行商とは、露店や催し物場への出店など、訪問販売などの自身の営業所の外で古物営業を行うことです。ですので、特別な事情がない限りは「する」を選択しておいた方がいいです。

⑪主として取り扱う古物を13品目の中から選択します。(1つだけ選択)

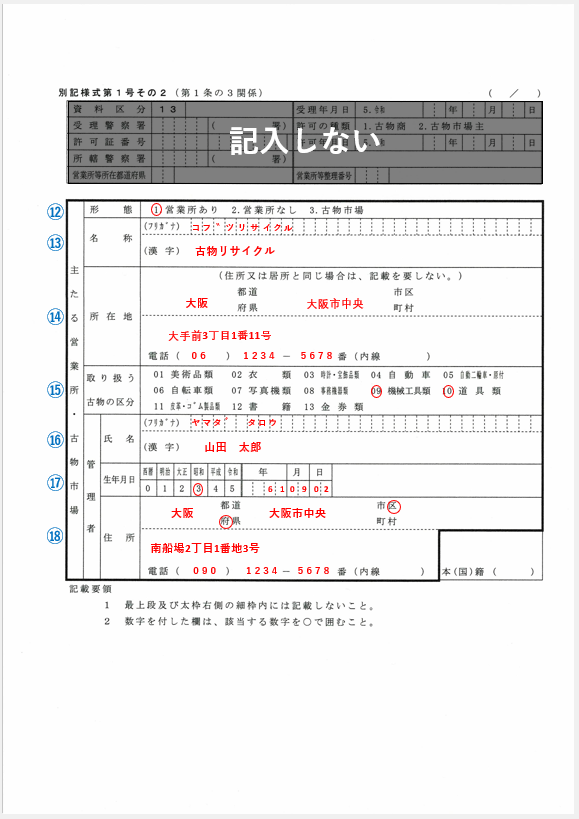

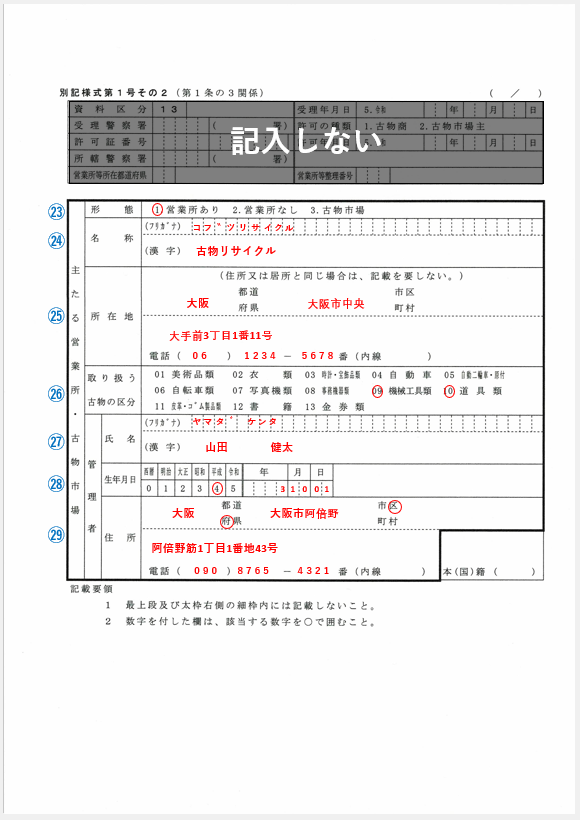

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その2

⑫営業所ありを選択します。(自宅住所で申請する場合は自宅が営業所です。)

⑬営業所の名前・屋号を記入します。(営業所の名前に記号は使えません。)

⑭営業所の住所と電話番号を記入する。(自宅が営業所の場合には記入は不要ですが電話番号の記載は必要です。)

⑮取り扱う古物(主として取り扱う古物を含む)の区分を選択する(複数選択可能)

⑯営業所の管理者の名前を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の名前)

⑰管理者の生年月日を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の生年月日)

⑱管理者の住所を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の住所)

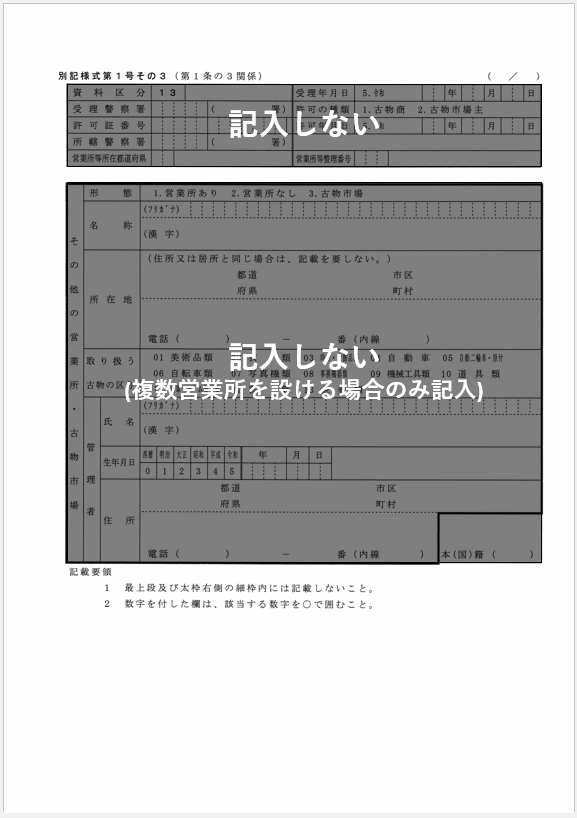

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その3

⇒営業所を〇〇支店、△△支店のように複数設ける場合には、こちらの申請書に主たる営業所と同様の形式で記入します。

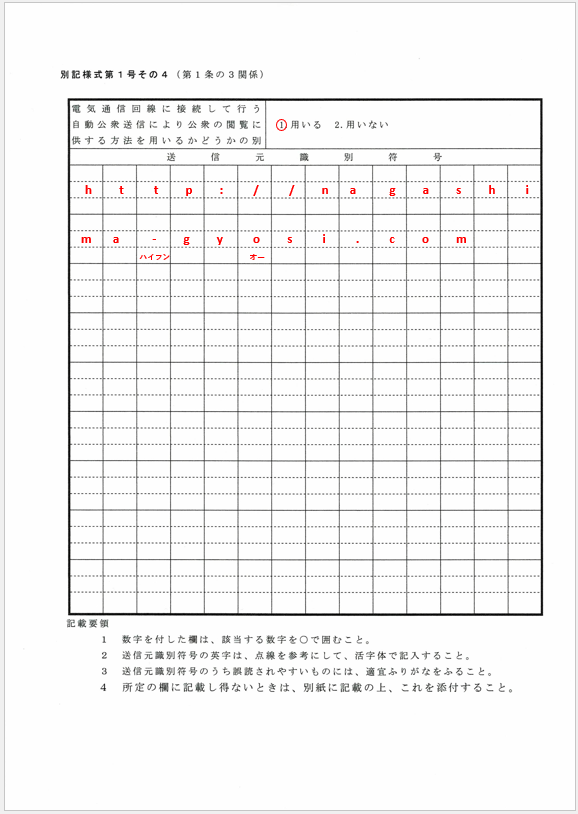

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その4

⇒ホームページや販売サイトを利用して古物の売買を行う場合(営業所の情報や宣伝等の掲載だけなら不要)には、そのホームページや販売サイトのURLを記入します。

誤読の可能性があるアルファベット・数字についてはふりがなを記入します。

ポイント

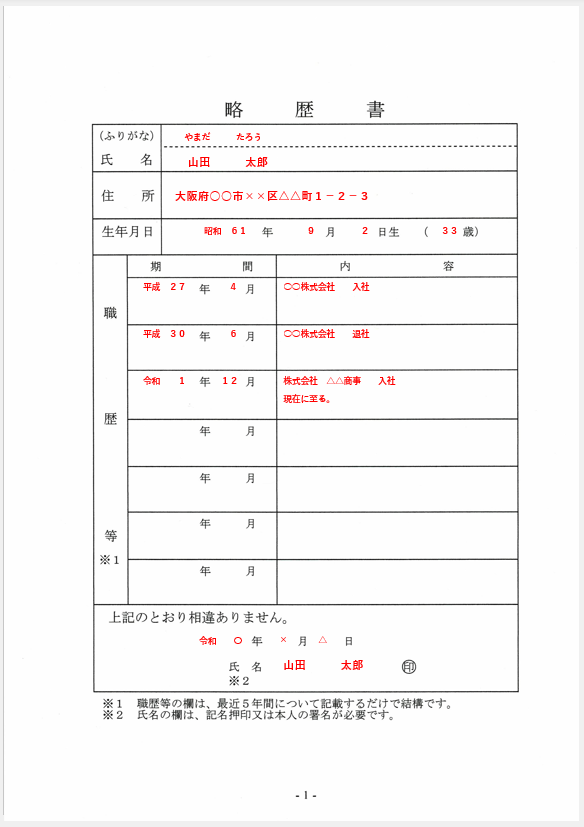

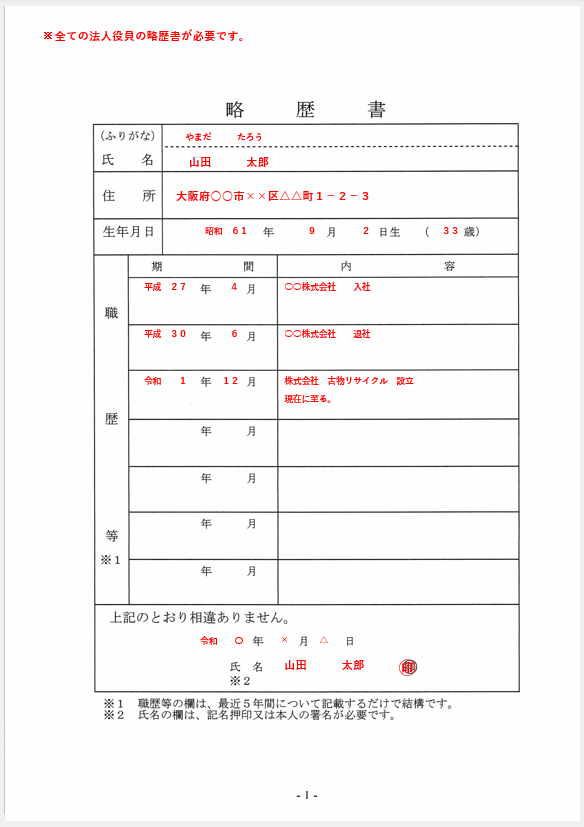

- 略歴書

申請者の住所・氏名・生年月日、過去5年の職歴を空白期間がないように記入します。また、5年以上前から勤め先が変わっていない場合には、その会社に入社した時から記載します。最後に「現在に至る。」と記入し、書類の記入日と署名をします。 - 誓約書

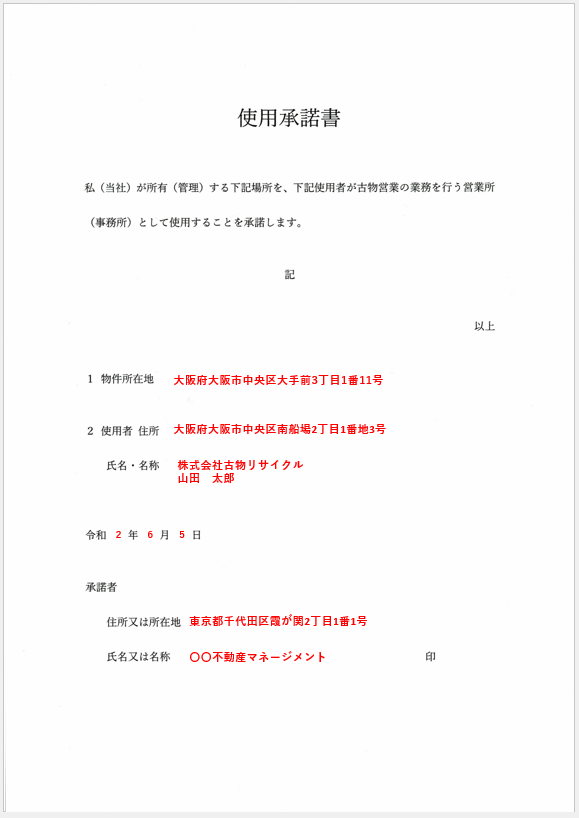

書類を記入した日付、住所、氏名を記入します。誓約書は個人用と管理者用の2枚記入します。これは、代表者と管理者が同じ人であっても2枚提出しなければなりません。「誓約書」という文字の横に「個人用」「管理者用」と記載があるので、記入前に用紙に間違いがないか確認してください。 - 使用承諾書(営業所)

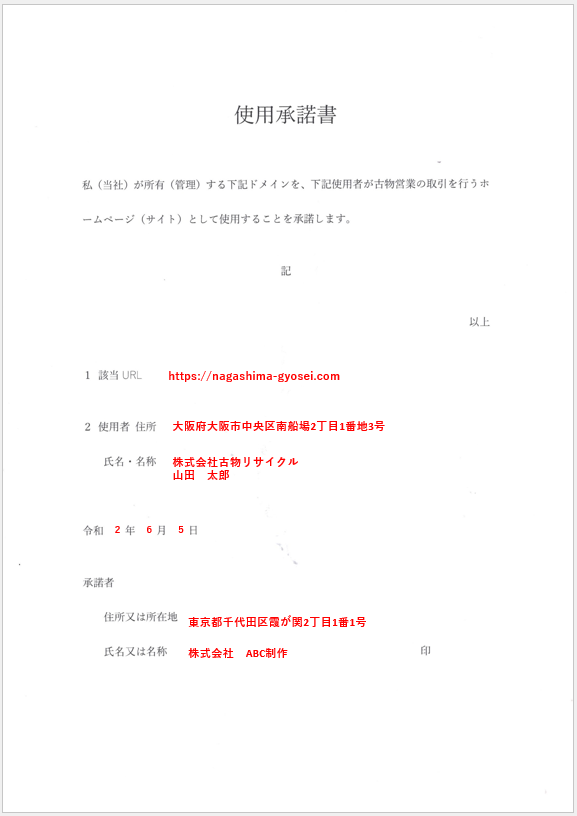

物件所在地は営業所の住所を記入し、使用者の部分には古物商申請者の住所と名前を記入します。承認者の部分には営業所の物件所有者の住所と氏名(又は名称)を記入し、印鑑を押してもらいます。因みに、営業所の所有権が親族の場合でも使用承諾書が必要となる場合があります。 - 使用承諾書(URL)

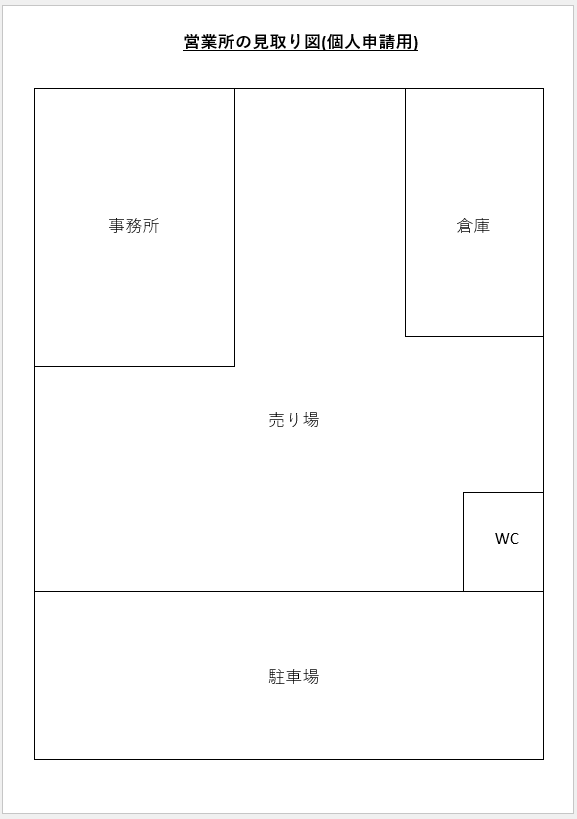

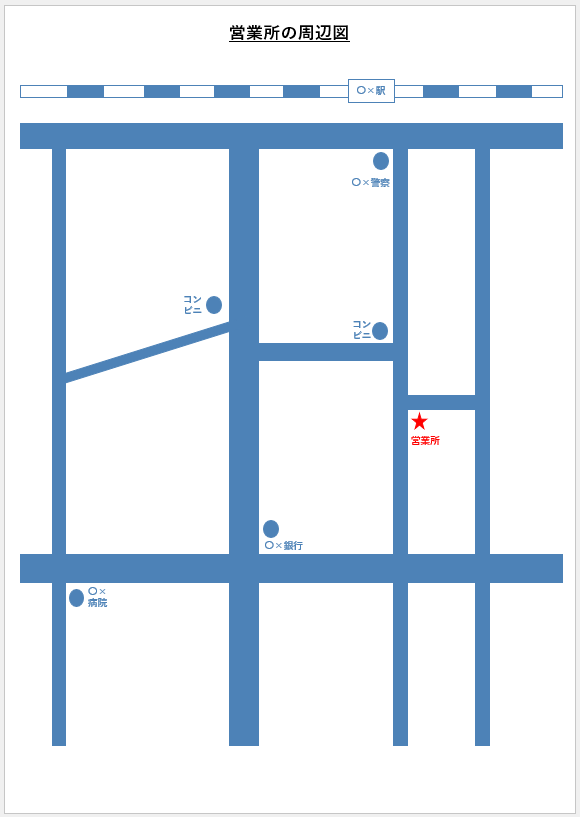

ドメイン(URL)は古物営業を行うホームページ(売買サイト)のURLを記入し、使用者の部分に古物商の申請者の住所と名前を記入します。承諾者の部分には、ドメイン(URL)の所有者の住所と氏名(又は名称)を記入し、印鑑を押してもらいます。申請者とドメイン(URL)の所有者が同一の場合には、URL使用承諾書は不要です。 - 営業所の見取り図と周辺図

営業所の見取り図と周辺図によっては、申請書を提出する警察署によって必要な場合と不要な場合があります。ですので、申請書を作成する前に、事前に確認しておくことをおすすめします。また、見取り図や周辺図は手書きで簡単に書いたもので大丈夫です。

法人の古物商申請書類の書き方

続いては、法人古物商の許可を申請する場合の記入方法から解説していきます。

法人で古物商の許可を申請する場合必要となる書類は以下の8種類です。

法人の申請で作成する書類

- 申請書(全ての法人で作成する必要がある)

- 略歴書(全ての法人役員分の作成する必要がある)

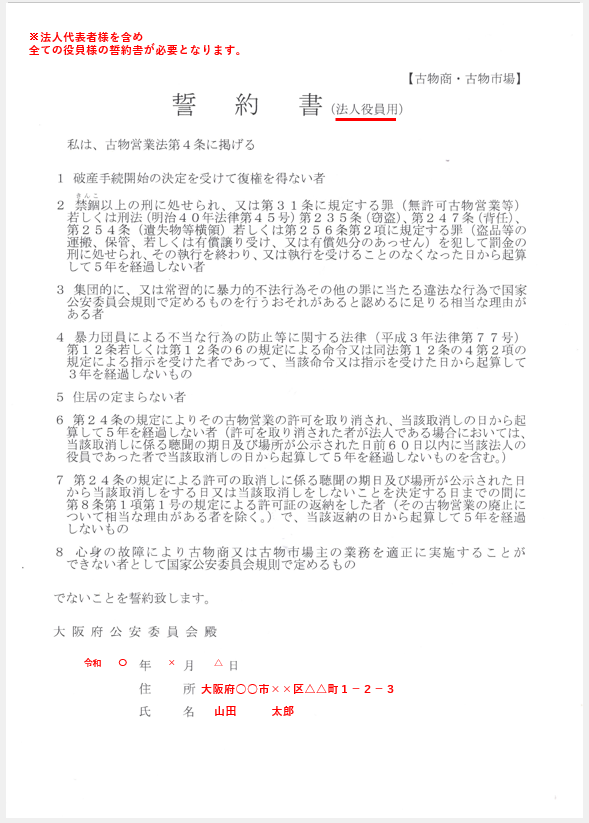

- 誓約書-法人役員用(全ての法人役員分の作成する必要がある)

- 誓約書-管理者用(営業所の管理者となる人の分のみ作成が必要)

- URLの使用権原を証明する書類(ネットで売買する全ての人が作成する必要がある)

- 使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合のみ)

- 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

- 営業所の周辺図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

注意ポイント

記載内容はあくまでも一般的な記載例を紹介しているに過ぎず、申請者の申請状況により記載方法は異なるのでご注意ください。

万が一、記載例を参考に申請し、許可が下りなかった場合でも弊所は一切責任を負いませんので、心配な方は警察署や専門家にご相談ください。

ポイント

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その1(ア)

①古物市場主を二重線で消す。

②提出する都道府県名を記入する

③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。

④法人の住所・名称・代表者の名前を記入する。

⑤許可の種類は古物商を選択する。

⑥法人の名称を記入する(フリガナの濁点も1マス使用)

⑦該当する法人等の種別を選択する

⑧法人の住所と電話番号を記入する

⑨「行商する」を選択する→行商とは、露店や催し物場への出店、訪問販売など、自身の営業所の外で古物営業を行うことです。ですので、特別な事情がない限りは「する」を選択しておいた方がいいです。

⑩主として取り扱う古物を13品目の中から選択します。(1つだけ選択)

⑪代表者を選択する。

⑫代表者の名前を記入する

⑬代表者の生年月日を記入する

⑭代表者の住所と電話番号を記入する。

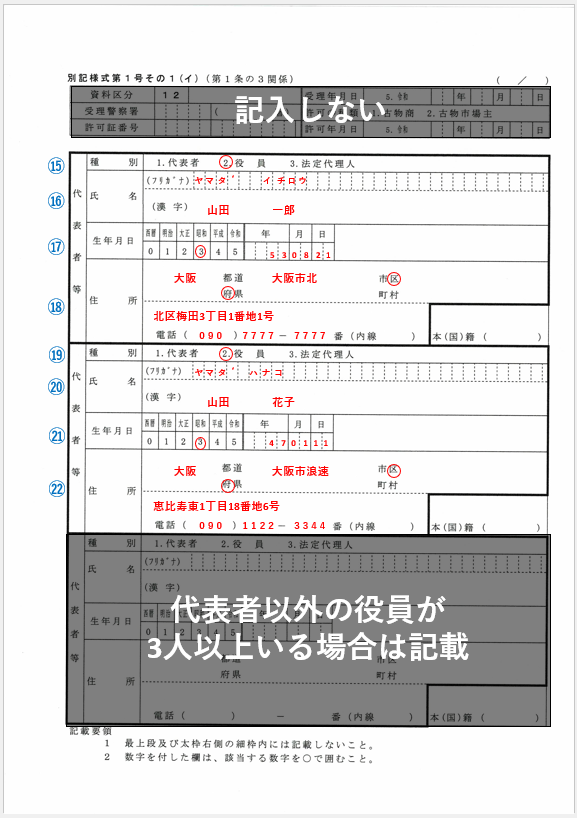

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その1(イ)

⑮該当する法人の役員の種別を選択する

⑯法人役員の名前を記入する

⑰法人役員の生年月日を記入する

⑱法人役員の住所と電話番号を記入する

⑲法人の役員の種別を選択する

⑳法人役員の名前を記入する

㉑法人役員の生年月日を記入する

㉒法人役員の住所と電話番号を記入する

※全ての法人役員について記入する必要があります。

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その2

㉓営業所ありを選択します。

㉔営業所の名前を記入します。(法人名でも大丈夫でが別に屋号を付けたい場合には屋号をつけても良いです。)

㉕営業所の住所と電話番号を記入する

㉖取り扱う古物(主として取り扱う古物を含む)の区分を選択する(複数選択可能)

㉗営業所の管理者の名前を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の名前)

㉘管理者の生年月日を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の生年月日)

㉙管理者の住所を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の住所)

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その3

⇒営業所を〇〇支店、△△支店のように複数設ける場合には、こちらの申請書に主たる営業所と同様の形式で記入します。

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その4

⇒ホームページや販売サイトを利用して古物の売買を行う場合には、そのホームページや販売サイトのURLを記入します。

ホームページに営業所の情報や宣伝等が掲載されているだけで古物取引を行っていない場合や、ホームページがない場合は不要です。

誤読の可能性があるアルファベット・数字についてはふりがなを記入します。

ポイント

- 略歴書

法人の役員全員の略歴書を作成する必要があります。申請者の住所・氏名・生年月日、過去5年の職歴を空白期間がないように記入します。また、5年以上前から勤め先が変わっていない場合には、その会社に入社した時から記載します。最後に「現在に至る。」と記入し、書類の記入日と署名をします。 - 誓約書

書類を記入した日付、住所、氏名を記入し、捺印します。誓約書も全ての法人役員と管理者のものが必要となります。「誓約書」という文字の横に「役員用」「管理者用」と記載があるので、「個人用」と間違わないように、記入前に確認してください。 - 定款の写し

定款の全てのページをコピーしたものを準備し、最後のページに赤字で「以上、原本と相違ありません。令和〇年、〇月〇日、株式会社古物リサイクル 代表取締役 山田 太郎」と記載し、法人印を押します。よく定款と法務局で取れる登記簿謄本と間違える人が多いので注意してください。 - 使用承諾書

物件所在地は営業所の住所を記入し、使用者の部分には法人の住所と名称を記入します。承認者の部分には営業所の物件所有者の住所と氏名(又は名称)を記入し、印鑑を押してもらいます。 - 使用承諾書(URL)

ドメイン(URL)は古物営業を行うホームページ(売買サイト)のURLを記入し、使用者の部分に古物商の申請者の住所と名前を記入します。承諾者の部分には、ドメイン(URL)の所有者の住所と氏名(又は名称)を記入し、印鑑を押してもらいます。申請者とドメイン(URL)の所有者が同一の場合には、URL使用承諾書は不要です。 - 営業所の見取り図と周辺図

営業所の見取り図と周辺図によっては、申請書を提出する警察署によって必要な場合と不要な場合があります。ですので、申請書を作成する前に、事前に確認しておくことをおすすめします。また、見取り図や周辺図は手書きで簡単に書いたもので大丈夫です。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

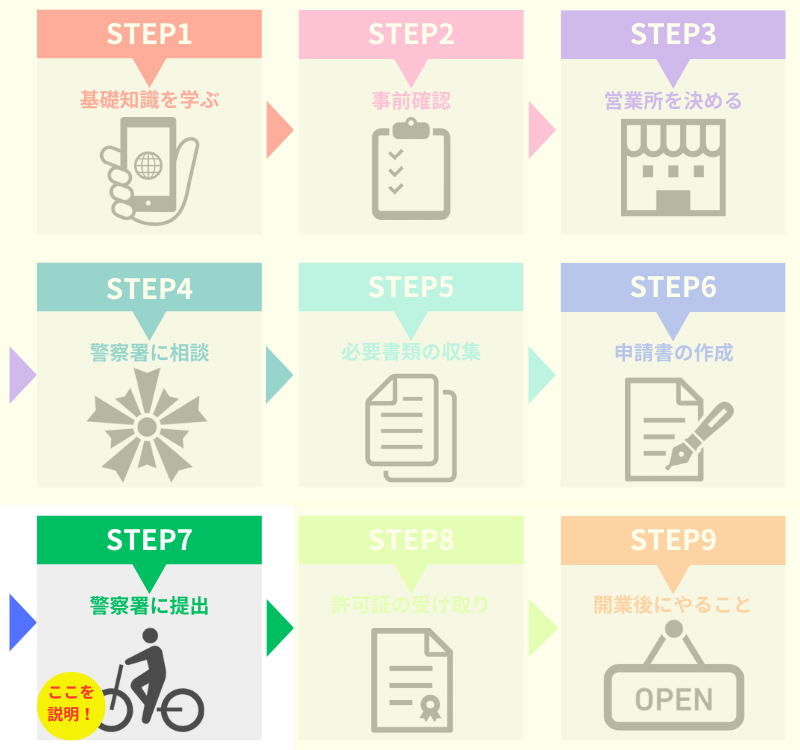

STEP7:古物商の申請書を提出する

書類の作成が完了したら、提出前に最後にもう一度、記入漏れがないか、必要書類が全て揃っているかを確認してください。

もし、警察署で必要書類が足りていなかったり、記入漏れがあったりする場合には再度出し直さなければならなくなってしまう可能性があります。

この時も、初めに相談に行った時と同様に、担当者が不在の可能性があるので、事前にアポイントを取って提出に行った方がいいです。

提出時の質問に備えて回答を事前に考えておく

提出した申請書は、古物担当者が確認してくれるのですが、その際に申請内容について質問される場合があります。

ここでは、行政書士が依頼を受けて提出代行した時に、警察署で受けた質問の一部を紹介します。

はてな

- どういった古物を販売する予定ですか?

- 取り扱う古物はどこから仕入れますか?

- お客さんの来店はありますか?

- ネットを使って古物を売買しますか?

- 古物の取り扱いの経験はありますか?

- 過去に古物商やっていたことはありますか?

- 管理者の方は、他の古物商の管理者と兼任してないですか?

- 車(バイク)はどうやって仕入れますか?(自動車商・オートバイ商の場合)

- 車の保管場所は、古物営業専用で使用できますか?(自動車商・オートバイ商の場合)

- 事務所は独立性がありますか?

- 事務所は生活スペースと独立していますか?(営業所を自宅とする場合)

- 事務所にはカギが掛かりますか?

- 管理者の方は、古物を扱った経験がありますか?

- 管理者の方は、古物に関する知識がありますか?

- 賃貸借契約の更新予定はありますか?(営業所が賃貸借契約の場合)

- 管理者の方は、営業所まで通勤が可能ですか?

- 古物の売買はどのように行う予定ですか?

- 在庫はどこに置く予定ですか?

担当者や警察署によって質問の内容が違うので、申請する内容をしっかりと理解していなければ、担当者に不信感を与える可能性があります。

また、質問の内容によっては分からずに答えられないこともあると思いますが、その場合には正直に「わからない」と答えたほうが良いです。

適当に答えたり、嘘をついたりすると、深く追求された時に、担当者に不信感を与えてしまう可能性があるからです。

それだけをもって、古物商の申請が不許可となることはないと思いますが、誠実に対応することを心掛けてください。

「分からない点」については、正直に「分からない」と答え、「嘘」や「適当にごまかす」ことだけは避けましょう。

ですので、申請書を代理人が提出する場合には、これからはじめる古物事業について、しっかりと把握している人が行くことをおすすめします。

申請書の提出時に持っていくもの

警察署に申請書を持っていくときは、以下のモノを忘れずに持っていくようにして下さい。

持参するもの

- 古物商の申請書類一式

- 申請手数料19,000円

- 身分証明書

- 印鑑(法人の場合には法人の印鑑も)

- 委任状(本人以外が申請書を提出する場合)

基本的には印鑑は不用なのですが、警察署で申請書の確認をしてもらって修正点が見つかった場合、訂正印を持参していればその場で修正が可能だからです。

申請書を提出する

古物商の担当者に申請書・必要書類・添付書類の一式を提出します。

因みに、申請書の1枚目の日付はこのタイミングで記入すると良いです。

なぜなら、先に記入してしまうと、申請書に修正点が見つかったり、添付書類が足りなくて後日提出することになったりした場合に、改めて申請書を作り直さなければならなくなるからです。

また、申請が受理される時に、申請手数料の19000円を支払います。

事前に19,000円分の県証紙を購入する場合や、受理後に現金を会計窓口で支払う場合もあります。

警察署によって支払い方法が違うので、申請時の担当者の指示に従ってください。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

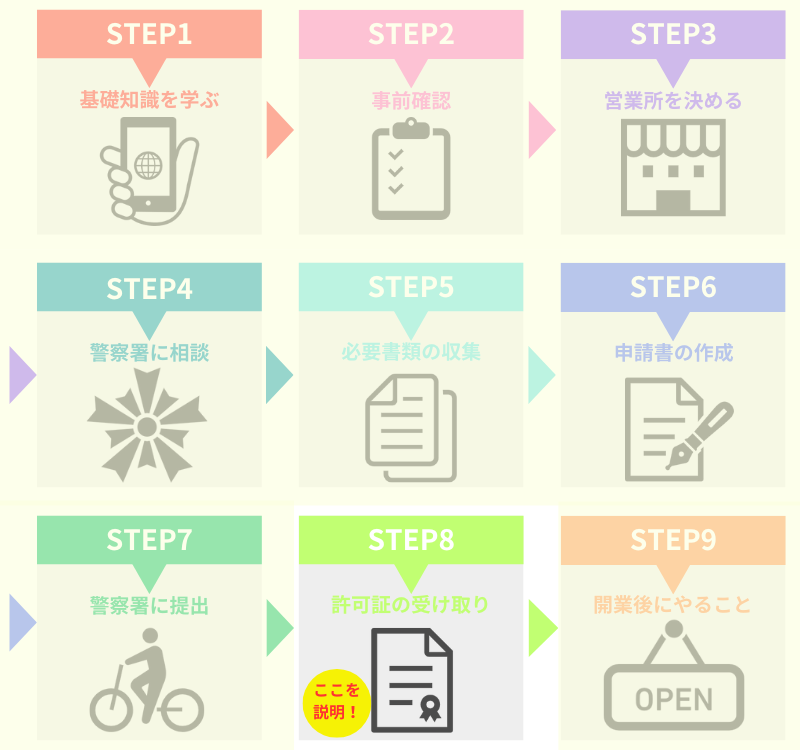

STEP8:古物商許可証を受け取る

古物商の許可の標準審査期間は40日

警察署に古物商許可の申請書を提出して、無事に受理されると審査に移ります。

申請書が受理されてから許可の連絡があるまでの期間は、申請書類の審査がスムーズに進めば40日前後で完了します。

この期間中に、申請書の内容をもとに、古物商としての要件をみたしているか、営業所の要件を備えているか、管理人の要件をみたしているかなどが確認されます。

因みに、申請書類に疑義があったり、不審な点がある場合には追加資料の提出が求められたり、警察署よっては営業所に訪れて、古物営業が出来るかどうかの現地調査が行われるケースもあります。

また、審査機関はあくまでも標準審査期間なので40日以上要することもあります。

なので、余裕を持ったスケジュールで開業準備を進めるようにしてください。

そして、警察署から許可の連絡が電話であるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

古物商許可証とは?

古物商許可証とは、古物許可を取得した際に、その証明として発行される証書の事です。

古物商の許可を取得したら、申請者に対してそれぞれに12桁の許可番号が与えられ、その許可番号が古物許可証に記載されます。

又、古物許可証には更新期限などは設けられておらず、発行されると、古物商の欠格事由が発生した場合や取り消し等がない限りは、一生利用することができるます。

古物商に関する言葉の中で、「古物商許可」と「古物許可証」を混同している人が多いのですが、厳密に言うと別物です。

「古物商許可」とは、古物商として古物営業を行おうとする申請者に対して、公安委員会(警察署)が与える“許可する行為”の事です。

一方で、「古物商許可証」とは、公安委員会(警察署)が古物営業の許可を与えた場合に、許可を受けたことを“証明する証書”ことです。

つまり、古物商許可は“許可する行為”、古物許可証は“証書”のことを指します。

古物許可証を受け取りに行く時に持っていくもの

公安委員会(警察署)は古物商許可の申請を受けて、許可をした場合には古物商許可証を交付しなければなりません。

申請書を提出して無事に審査が終われば、提出先の警察署から古物許可証が交付される旨の電話があるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

その際には以下のようなものが必要となります。

持っていくもの

- 印鑑(警察署による)

- 身分証明書(警察署による)

- 委任状(申請者以外が受け取る場合)

個人で申請した場合には、申請人の印鑑と身分証明書を持参することで本人確認ができ、古物許可証を受け取れます。

一方で、法人の場合には代表者の印鑑も必要になる場合があったり、代表者以外が受け取る場合には委任状が必要だったりするので、その点は注意してください。

古物商許可証の更新期間は?

古物商の許可は、行政上は自動車の運転免許証と同じ「許可」という行政行為に該当します。

自動車の運転免許には期限があって、期限が近付くと免許の更新をしなければなりません。

では、古物商許可にも古物商許可証の更新が必要なのかと言うと、古物商の許可には更新期間はありません。

つまり、古物商許可証が発行された場合には、取り消しなどが行われない限り古物商許可は一生有効なのです。

古物商許可証を取得後6カ月間開業しないと取り消される

古物商許可証には更新期間はないので、取得するとずっと有効です。

そういう事もあって、中には「いつか使うかもしれないから、取りあえず今のうちに許可だけ取っておこう!」と考える人もいます。

しかし、古物営業の開業予定がないのであれば、古物商の許可取得はおすすめしません。

なぜなら、古物商の許可を取得してから6カ月以上営業を開始しない場合には許可が取り消し事由に該当するからです。

ですので、古物商の許可は古物営業を開始する6カ月以内に取得するようにしましょう。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

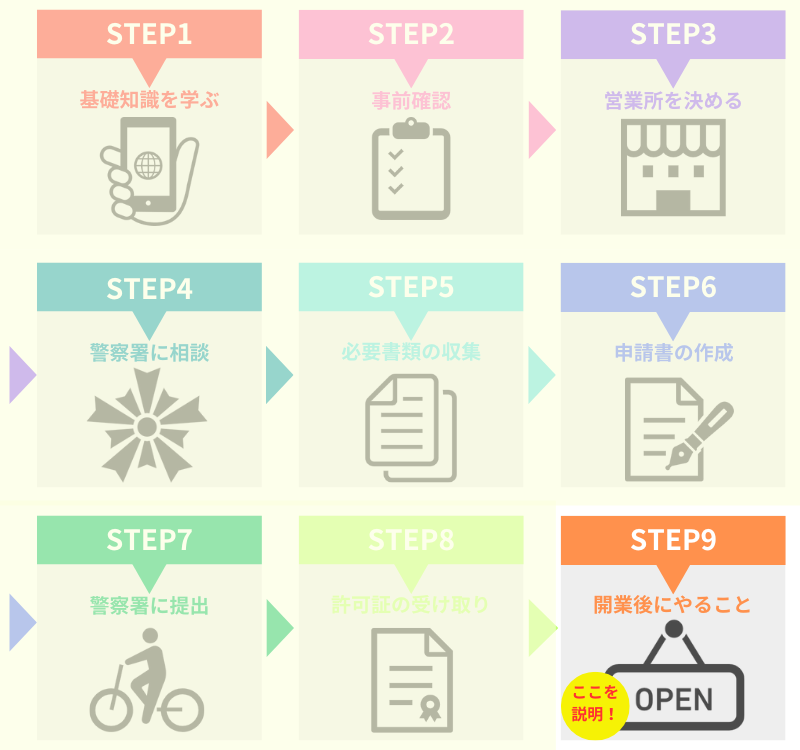

STEP9:古物商許可取得後にやるべきこと

古物許可証の携帯・提示が

義務ずけられている場合とは?

古物許可証は古物商プレートのように、どこかに掲示しておかなければいかないというような義務は設けられていません。

しかし、古物許可証の携帯・提示が義務付けられている場合があります。

それは、「行商」「競り売り」を行う場合です。

行商というのは営業所以外の露店や店舗、訪問販売の事で、競り売りというのはオークション等の事です。

行商や競り売りを行う場合には、古物商許可証の形態が義務付けられており、更に取引の相手方から許可証の提示を求められた場合には、許可証を提示しなければなりません。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

開業届を提出する

開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類の事です。

個人事業主として開業すると、銀行口座の開設やオフィスの契約等いろいろな場面で開業届の控えが必要になることがあります。

又、確定申告で節税効果が高くなる青色申告の手続きにも開業届が必要となります。(青色申告には別途、青色申告承認申請書が必要。)

古物商の許可を取得して開業が決まったのであれば、開業日から1カ月以内に管轄の税務署に提出することをおすすめします。

因みに、「freee(フリー)」というオンラインソフトを利用すると、質問に答えるだけで簡単に開業届けが作成できます。

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

開業届と併せて提出すべき青色申告承認申請書

開業届と併せて提出した方が良いのが「青色申告承認申請書」です。

確定申告には以下の3種類があります。

- 白色申告(控除なし)・・・帳簿が簡単

- 青色申告(10万円控除)・・・帳簿が簡単

- 青色申告(65万円控除)・・・帳簿が複雑

平成26年までは、所得が300万円未満の白色申告は帳簿をつける必要がなかったのですが、平成26年から青色申告(10万円控除)と同じように帳簿をつけなければならなくなりました。

つまり、白色申告のメリットはほぼないのです。

ですので、古物商として開業するのであれば、確定申告においてメリットがある青色申告を申請しておいた方がいいわけです。

因みに、青色申告(65万円控除)を行った場合、最低税率である課税所得が195万円の場合でも9万7500円も支払う税金が安くなります。

つまり、課税所得が195万円以上ある人は、支払う税金の額がもっと得するというわけです。

ただ、「青色申告は帳簿が複雑だから無理かも・・・」と思ったかもしれませんが、会計ソフトを使えば比較的簡単に出来るので安心してください。

勿論、会計ソフトに費用は掛かりますが、それ以上に税金面でメリットが大きいですし、確定申告も自分で行うよりもかなり楽になります。

ですので、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

因みに、「青色申告承認申請書」を提出しても、白色申告で確定申告することもできるので、取りあえず出しておくというのもアリだと思います。

青色申告商品申請書についても、先ほど紹介した「開業freee(フリー)」で簡単に作成できます。

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

![]()

確定申告が楽になる会計ソフト

そして、恐らく古物商を個人事業主で開業する多くの人が心配なのが確定申告ではないでしょうか?

でも、安心してください。

最近は、スマホで簡単に確定申告をできるような会計ソフトもでています。

特におすすめなのは、「マネーフォワード クラウド確定申告」です。

家計簿アプリのマネーフォワードが作った会計ソフトだから、操作性も良くて簡単にスマホで確定申告が出来ます。

古物商のおすすめの税金に関する書籍

法人として古物商の許可を取得している方に関しては、税理士さんに依頼して決算や確定申告を行うので、特に税金に関する不安はないと思います。

ただ、これから個人事業主として古物商を開業する方は、少なからず税金や確定申告に関する不安を持っているのではないでしょうか?

そんな方におすすめしたい書籍が「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」です。

出典:アマゾン-お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください

この書籍は何がおすすめかと言うと、漫画なので読みやすく、内容もできるだけ分かりやすく書かれている点です。

しかも、フリーランス(個人事業主)に特化した内容になっているので、自分の状況に置き換えて読むことで、より税金に対して深く理解しやすくなっています。

ですので、これから個人事業主として古物商を開業される方で、税金について不安がある方はこの書籍を読んでみることをおすすめします。

古物商に課せられた

三大義務と9つの遵守事項

古物商は古物営業法という法律で、古物営業を営む上で守らなければならない義務が色々とあります。

そして、その中でも特に取り上げられることが多い3つの義務は、古物商の三大義務と呼ばれています。

- 本人確認の義務

- 取引の記録義務

- 不正品の申告義務

古物営業において古物商の許可制を採用した目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗の抑制、被害の迅速な回復」であり、この三大義務はそれらを達成する為に設けられています。

更に、古物商にはこれら以外にも、以下の9つの事項に関して遵守しなければなりません。

9つの遵守事項

- 古物商プレートの掲示

- 管理者の選任

- 帳簿等の備え付け

- 品触れ

- 差し止め

- 許可証の携帯

- 営業の制限

- 名義貸しの禁止

- 競り売りの届け出

そして、上記の三大義務や9つの遵守事項に違反した場合には、営業停止や許可の取り消しだけではなく、6カ月~3年の懲役又は10~100円の罰金に処される可能性があります。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

古物商許可の取得後に作成する

古物商プレートとは?

古物商プレートとは、古物営業法施行規則の様式に従って作成された、「許可番号」「取り扱い品目」「商号・名称」が記載された標識の事です。

古物商の許可を取得して、古物営業を営む場合には必ず古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

しかも、この古物商プレートは以下のように様式が決まっています。

古物商プレートの様式

- プレートの材質・・・金属、プラスチック、又はそれらと同等の強度のある素材

- プレートの色・・・紺色系の背景に白色の文字

- プレートのサイズ・・縦8cm×横16cm

- 許可番号・・・古物商許可証に記載されている番号

- 品目名・・・取り扱う区分の指定の名称を記載

- 名称・・・称号や氏名などを記載

因みに、古物商プレートに関しては、警察署で古物許可証を受け取りに行く際に説明を受けます。

又、警察署によっては、古物商プレートの購入申し込み用紙を警察署もあります。

但し、警察署で申し込んだ場合には、若干値段が高いのと、手元に届くまでに時間が掛かるので、アマゾンや楽天市場などのネット通販で購入することをおすすめします。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所