自分で申請すると費用はいくら掛かるの?

自分の申請する際の注意点は?

古物営業を開業するにあたって、古物商の許可が必要となります。

この古物商の許可申請は行政書士などに申請をいますし、自分で申請するという人もいます。

ただ、自分で申請する場合にはどのような流れになるのかや、どれぐらいの費用が掛かるのか、注意すべき点などがわからないと思います。

そこで、この記事では、それらの内容について詳しく解説していきます。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

古物商の許可申請は自分でも出来る!

まず、はじめに「古物商の許可は行政手続きや法律に詳しくなくても大丈夫?」と不安に思っている人もいると思います。

なぜなら、冒頭でも紹介した通り、古物商の許可申請は行政書士に依頼して取得する人も多いからです。

ただ、この点に関して結論を言うと、古物商の許可はネットで調べたり警察署に分からないところを聞いたりしながら、自分で申請することもできます。

というのも、古物商の許可申請は初めて手続きをする人にとっては複雑に感じるかもいされませんが、決して難しい手続きではないからです。

では、なぜ高いお金を払って、わざわざ自分で出来る申請を行政書士に依頼する人がいるのでしょうか?

それは、古物商の許可取得に関する情報収集をしたり、必要書類の収集・書類の作成等に想像以上に時間と労力を要する為、お金を払ってその時間と労力を買っているのです。

ですので、古物商の許可申請は決して簡単とは言えませんが、専門家しかできないというような難しい手続きはではないので安心してください。

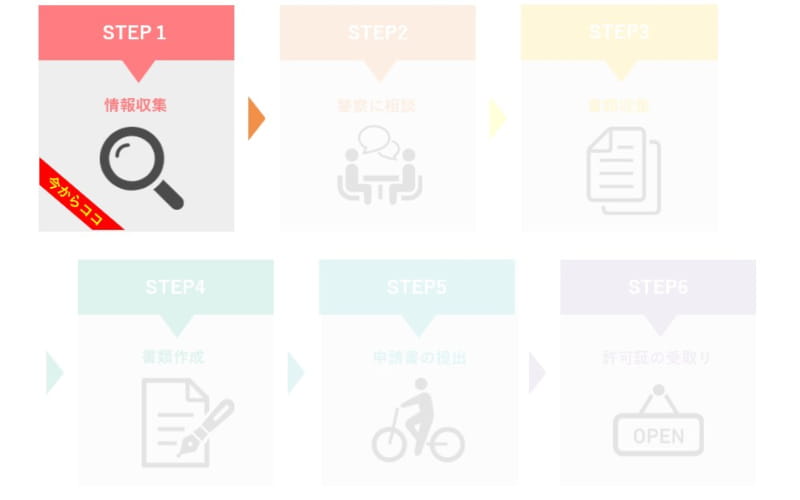

自分で古物商の許可を申請する場合の手順

自分で古物商の許可を取得する場合の流れとしては、以下のような6つのステップに分けられます。

- 古物商の許可申請に関する情報を収集する

- 営業所を管轄する警察署に相談に行く

- 古物商の許可申請に必要な書類を収集する

- 古物商許可の申請書類を作成する

- 必要書類を申請書類を警察署に提出する

- 審査完了後に許可証を受け取りに行く

分かりやすく言うと、このような流れになります。

以下では、それぞれのステップについてもう少し詳しく解説していきます。

step

1情報を収集する

まずは、古物商の許可を取得するにあたって情報収集を行います。

例えば、古物商の欠格事項に該当しないかや、本当に古物商の許可が必要なのかなとを確認します。

自分で古物商の許可を申請する人の中には、欠格事由に該当するにも関わらず申請する人や、古物商が不要なのにも関わらず勘違いで古物商の許可を取得する人などもいます。

ですので、自分で古物商の許可を取得するのであれば、そういった基礎知識を身につける必要があります。

step

2警察署に相談に行く

古物商に関する情報収集が終わったら、次は、営業所がある地域を管轄する警察署に相談に行きます。

警察署へ相談は必ず行かなければいけないわけではありませんが、自分で申請する場合には行くことをおすすめします。

なぜなら、警察署に行かずに申請すると、記入ミスや必要書類漏れで二度手間三度手間になる可能性が高いからです。

特に、古物商の許可申請は都道府県の警察署によって必要書類等が違うこともあるので、ネットで調べた情報だけでは間違ってしまう可能性が高いのです。

また、警察署に相談に行く際は、事前にアポイントを取ってから行かないと担当者が不在の場合もあるので注意してください。

step

3必要な書類を収集する

警察署で相談すると、その都道府県で古物商の許可を取得する際に必要な書類を教えてくれます。

また、個人と法人でも必要な書類は違うので、間違わないようにしっかりとメモしておくことをおすすめします。

以下では、古物商の許可に必要な一般的な必要書類、その書類が取得できる場所を表にまとめました。

| 必要書類 | 個人 | 法人 |

| 法人の登記事項証明書 |  |

|

| 法人の定款 |  |

|

| 確認書 |  |

|

| 住民票 |  |

|

| 身分証明書 |  |

|

| 略歴書 |  |

|

| 誓約書 |  |

|

| 送信元識別符号届出書 |  |

|

| 営業所物件の所有権を証明する書類 |  |

|

| 営業所の物件の使用承諾書 |  |

|

| 営業所の見取り図・周辺図 |  |

|

| 保管場所の所有権を示す書類 |  |

|

| 保管場所の使用承諾書 |  |

|

因みに、古物商の申請書類や添付書類は基本的には正本と副本の2部必要となるので、その点も忘れないようにしてください。

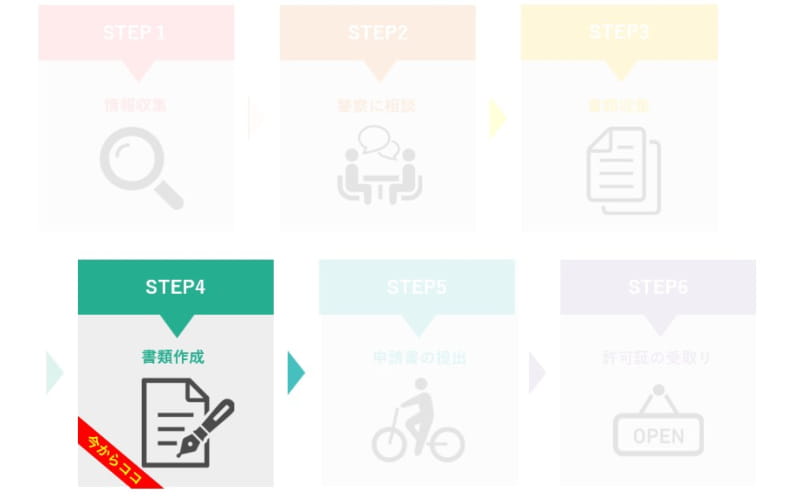

step

4申請書類を作成する

必要書類の収集ができたら、次は申請書類の作成をしていきます。

古物商の許可申請に関しては申請書類の作成が最も重要と言っても過言ではありません。

申請書が正しく記入できていないと、何度も修正しなければならなかったり、申請書を受け取ってもらえずに許可取得までに時間を要する可能性もあります。

この申請書の作成に関しても、個人と法人の違いや、取り扱い品目の違い、各都道府県での取り扱いによって異なる点があります。

ですので、ステップ1の警察署に行った際に、申請書の書き方について受けた説明をしっかりメモしておくことをおすすめします。

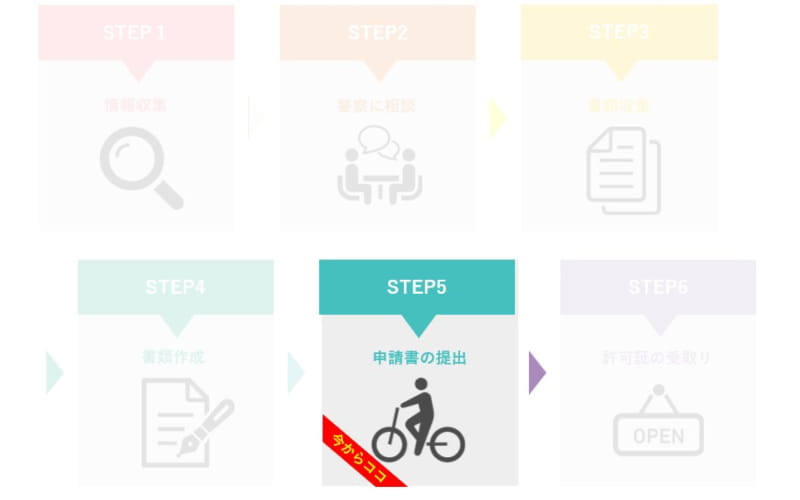

step

5申請書類を警察署に提出する

申請書類の作成ができたら、作成した書類と集めた必要書類を警察署に提出します。

この際にはも、相談に行った時と同様に、事前にアポイントを取ってから行くことをおすすめします。

また、申請書を警察署に持っていく際には、印鑑を持参しておくといいです。

仮に、申請書に訂正箇所が見つかった場合に、印鑑があるとその場で訂正印をおして修正することができるからです。

あと、この後でも解説する、申請手数料も忘れずに持っていくことにしてください。

step

6許可証を受け取りに行く

申請書の提出が終わると、後は警察署から古物商の許可の審査が終わったという連絡を待つだけです。

審査がスムーズに進めば、申請から40日程度で指定の連絡先に来るはずです。

連絡があった場合には、古物商の許可証を警察署に受け取りに行きます。

また、受け取る際には身分証明書と印鑑が必要となるので忘れずに持参してください。

古物商の許可申請を自分でした時に掛かる費用

古物商の許可に掛かる費用は大体22,000円前後で、内訳は以下のようになります。

| 内訳 | 費用 |

| 古物商許可の申請手数料 | 19,000円 |

| 住民票の交付手数料 | 300円 |

| 身分証明書の交付手数料 | 300円 |

| コピー代・交通費の諸経費等 | 1,000~2000円 |

| 合計 | 22,000円前後 |

上記は古物商の許可を取得する上で最低限必要な費用となります。

申請内容や申請先によっては、この他にも必要書類を取得するのに別途費用が掛かる場合もあります。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

自分で古物商の許可申請をする際の注意点

ここまでにも何度も言っていますが、古物商の許可申請は個人と法人のどちらで申請するかや、取り扱う品目、営業する都道府県によって若干異なります。

ですので、自分℃古物商の許可を申請する場合には、警察署に相談する際にしっかりと申請方法や注意点をヒアリングしておくことが大切です。

以下は、自分で古物商の許可申請をする際の、一般的に共通する代表的な3つの注意事項です。

自分で申請する際の注意点

- 古物商の欠格事由に該当しないか

- 営業所の要件を満たしているか

- 申請の品目は正しいか

古物商の欠格事由に該当しないか

まず、大前提として古物商の欠格事由に該当する場合には、適正に申請しても間違いなく不許可となってしまいます。

しかも、申請が不許可になってしまった場合には、申請手数料の19,000円は返却されません。

ですので、事前に古物商の欠格事由に該当しないか確認し、不安がある場合には警察署や行政書士などに相談することをおすすめします。

因みに、法人で申請する場合には、法人の全ての役員が欠格事項に該当しないことが要件となります。

営業所の要件を満たしているか

営業所をマンションやアパートで申請する際には注意が必要です。

なぜなら、賃貸マンションやアパートのほとんどは、住居目的以外での使用を禁止しているところが多いからです。

ですので、マンションやアパートを営業所として古物商の許可を申請する場合には、マンションやアパート所有者の使用承諾書が必要となることがあります。

又、マンションやアパートではなく、自宅を営業所とする場合にも注意しなければいけない事があります。

それは、住居スペースと営業所スペースが独立しているかどうかです。

その他にも、バーチャルオフィスなどを営業所とすることは出来ない等、営業所に要件を満たしているかを確認する必要があります。

申請の選択する品目は正しいか

古物商の許可を申請する際に、古物営業で取り扱う品目を選択しなければなりません。

古物商の取り扱い品目は全部で13品目あるのですが、その中から自分の商売で取り扱う品目を適切に選ばなければならないのです。

そして、この取り扱い品目が意外にややこしいので、選択する際には注意が必要です。

例えば、中古のゲームを扱う場合には、ゲーム機本体は「機械工具類」に分類され、ゲームソフトは「道具類」に分類されるので、この両方を選択しなければなりません。

その他にも、自動車の部品だけを扱う場合でも「自動車類」を選択しなければいけなかったり、ファッション全般を取り扱う場合には「服類」「時計・宝装飾品類」を選択していても、「皮革・ゴム製品類」を選択していなければ靴やかばんを取り扱えなくなってしまいます。

勿論、申請する品目は変更することも可能なのですが、手間と時間が掛かるので、こういった点もしっかりと情報収集しておくことをおすすめします。

ポイント

申請の際に、品目の他にも「行商」については“する”を選択しておくことをおすすめします。「行商する」を選択することで、出張買取やと店などの出店が認められるようになるからです。

時間・労力・リスクを考えると

行政書士に依頼するのもあり!

ここまでに古物商の許可を自分で申請する場合の流れや費用、注意点などを解説してきました。

恐らく、想像していたよりも時間や手間が掛かりそうとだと感じたのではないでしょうか?

また、自分で申請すると、古物商の欠格事由や営業所の要件などを自分で確認しなければいけないので、欠格事由に該当する場合や営業所の要件を満たさない場合には申請が不許可となってしまいます。

そして、許可申請が不許可になってしまうと、せっかく支払った申請手数料の19,000円は返却されなというリスクもあるのです。

なので、これらの時間・労力・リスクなどをトータル的に考えると、少し費用が高くなるけど行政書士に依頼した方が良いと考える人が出てくるわけです。

因みに、行政書士に依頼した場合には、古物商の許可申請は以下のような手順になります。

また、依頼する行政書士事務所によっては、古物商の許可申請の代行だけではなく、開業後に役立つ特典などを無料でプレゼントしてくるところもあるので、古物商許可の取得後はスムーズに開業することが出来るというメリットもあります。

因みに、弊所でも古物商の許可申請のご依頼を頂いた方に、古物商の開業に役立つ特典や、法務サポートや資金調達サポート、WEB集客サポートなどの特典も用意しています。

気になるかは下記の記事から詳細を確認するか、お気軽に電話・メールでお問合せ下さい。

もっと詳しく知りたい方への関連記事

古物商の許可申請を自分でする場合の

流れ・費用・注意点まとめ

この記事のまとめ

- 古物商許可の申請は手順通りにやれば自分でも出来る

- 自分で申請する場合の費用は22,000円前後かかる

- 欠格事由・営業所要件・選択する品目に注意する

- 時間・労力・リスクを考えると代行に依頼するのもアリ

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。