この記事を書いた人

行政書士兼ウェブマーケター。ナガシマガジン運営者。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。更にその後、仕事をしながら5カ月の勉強期間で行政書士試験に一発合格し、行政書士事務所を開業。

試験時間が3時間もあるのに時間が足りない・・・。

どんな順番で解けば時間に余裕を持って問題を解けるのだろう?

このようなことを私は模試を受けるたびに悩んでいました。

正直言って、行政書士試験の試験時間は3時間と長丁場なのですが、時間に全く余裕はありません。

だから、この限られて時間をどのように使っていくかが、合否に大きく影響するとも言えます。

ということで、実際にいろいろな時間配分・問題の解く順番を試してみて感じたのは、シンプル is ベストだということです。

この記事では私が実際に実践した問題の解く順番や時間配分について解説していきます。

行政書士試験の解く順番は出来る限り順番通りに!

ネットで行政書士試験の問題を解く順番について調べてみると、人それぞれでいろいろな順番を紹介しています。

ただ、それらのほとんどに共通して言えるのが“問題を解く順番が複雑”だということです。

ハッキリ言って問題を解く順番を複雑にするのは本試験においてリスクが大きすぎます。

なぜなら、順番が複雑だとマークミスをする可能性がかなり上がるからです。

特に本試験というのは独特の緊張感がある中での試験なので、普段は絶対にしないようなミスでもしてしまう可能性があるのです。

そして、どれだけ必死に頑張って勉強して正解を導き出せたとしても、マークミスしただけでそれまでの努力が水の泡です。

なので、行政書士試験を解く順番は出来るだけシンプルに順番に解いていく方がいいです。

行政書士試験の問題を解くおすすめの順番

憲法(5肢選択式) ⇒ 基礎法学(5肢選択式) ⇒ 行政法(5肢選択式) ⇒ 民法(5肢選択式) ⇒ 商法(5肢選択式) ⇒ 憲法(多肢選択式) ⇒ 行政法(多肢選択式) ⇒ 記述式 ⇒ IT・情報通信 ⇒ 個人情報保護法 ⇒ 文章理解 ⇒ 政治・経済・社会 ⇒ 記述修正 ⇒ 見直し

(※最後に記述を解くでも可)

上記は実際に私が行政書士試験の模試や本試験で実践していた問題の解き方で、基礎法学と政治・経済・社会を後回しにする以外は基本的に順番通りに解いています。

なので、マークミスを犯すリスクは最小限に抑えられます。

では、なぜ基礎法学と政治・経済・社会だけ違う順番にしているのかというと、以下のような理由があるからです。

基礎法学を後回しにする理由

基礎法学を後回しにする理由は周りからのプレッシャーを回避する目的です。

上記でも言った通り、多くの受験生が最も恐れているものはマークミスです。

だから、マークミスのリスクを最小限に抑える方法として、多くの受験生は1番から順番に解いていくのです。

となると、周りの受験生と同じように基礎法学から順番に解いた場合、1問目の回答がすぐに解ればいいのですが、分からなかった場合に他の人が2問目に進むページをめくる音がプレッシャーとして押し寄せてくるのです。

「あれ???もしかして自分だけ解けていない?」

このように1問目からパニックに陥ると、その後なかなか軌道修正が難しくなってしまいます。

その為に、1問目から他の人と解く順番を変えておくことで、他の人の問題を解くスピードが気にならなくなるのです。

しかも、基礎法学は2問分のマークのスペースしかないので見間違いにくく、マークミスも最小限に抑えられるというわけです。

政治・経済・社会を後回しにする理由

政治・経済・社会を後回しにする理由はIT情報通信 ・個人情報保護法・文章理解に時間をしっかり割いて確実に足切り点をクリアする為です。

行政書士試験の一般知識には14問中6問以上正解しなければ不合格という足切り点が設けられています。

そして、一般知識で出題されえる分野の内、IT情報通信 ・個人情報保護法・文章理解については、試験対策をしっかり行うことである程度の得点を獲得できますが、政治・経済・社会に関しては出題範囲が広く対策が難しいです。

なので、IT情報通信 ・個人情報保護法・文章理解において7問中5問、出来れば6問以上正解して足切り点を突破する必要があるのです。

となると、IT情報通信 ・個人情報保護法・文章理解にじっくりと時間をかけて解く必要があるので、重要度が低い政治・経済・社会を後回しにしたというわけです。

因みに、もしあなたが政治・経済・社会が得意で、政治・経済・社会だけで足切り点を突破できるのであれば政治・経済・社会から解いても良いと思います。

出来るだけ順番に解いた方がいい

上記はあくまでも私が実践していた問題を解く順番の一例ですが、このまま実践してみるのも良いですし、自分なりにアレンジするのも良いと思います。

ただ、あくまでも問題を解く順番はマークミスのリスクを抑える為に最小限に変更することをおすすめします。

順番に解いていれば1問分のマークがズレたととしても気づけますが、いろいろ順番を変えてしまうとマークミスに気付くのが遅くなる可能性があります。

なので、問題の解く順番にこだわり過ぎて、「策士策に溺れる」という状態にならないように注意してください。

また、基本的にはすべての問題を解かなければいけないわけで、問題を解く順番というのはそこまで気にする必要はなく、むしり、問題別の時間配分を気にした方が良いと思います。

行政書士試験の問題を解くおすすめの時間配分

| 問題番号 | 科目 | 時間配分 | ブロック別 | |

| 1~2 | 基礎法学 | 5肢択一式 | 4分 | 90分 |

| 3~7 | 憲法 | 5肢択一式 | 10分 | |

| 8~26 | 行政法 | 5肢択一式 | 43分 | |

| 27~35 | 民法 | 5肢択一式 | 23分 | |

| 36~40 | 商法 | 5肢択一式 | 10分 | |

| 41~43 | 憲法・行政法 | 多肢選択式 | 15分 | 15分 |

| 44~46 | 民法・行政法 | 記述式 | 20分 | 20分 |

| 47~53 | 政治・経済・社会 | 5肢択一式 | 14分 | 45分 |

| 54~57 | IT情報通信・個人情報保護法 | 5肢択一式 | 6分 | |

| 58~60 | 文章理解 | 5肢択一式 | 25分 | |

| 見直し | (記述の修正含む) | ー | 10分 | 10分 |

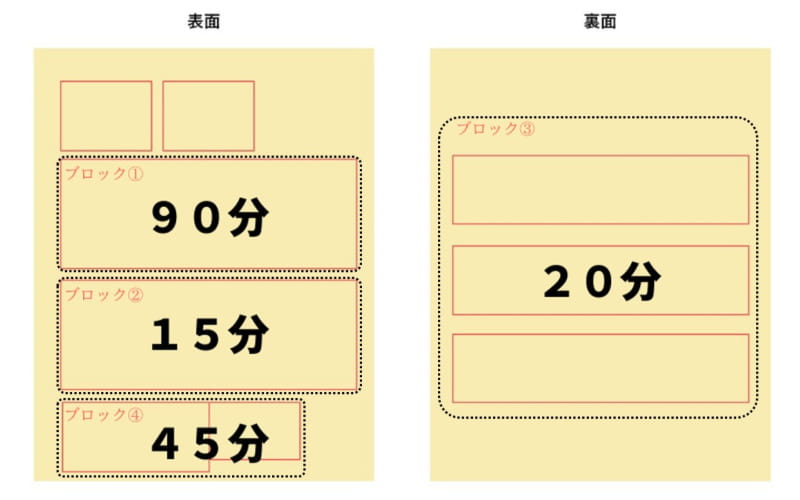

上記が行政書士試験のおすすめの時間配分です。

この表では科目別の時間配分を表記していますが、科目別の時間はあくまでも目安で、実際に私が模試や試験を受ける時はブロック別で時間配分をしていました。

というのも、問題を解くスピードは問題の難易度に大きく左右されるので、科目別にきっちりと時間配分を決めると時間配分通りに解くのは困難だからです。

なので、出来るだけ大雑把に目安を決めておくことで、問題の難易度が違ってもある程度は時間配分を守りながら問題を解いていくことが可能になります。

そして、行政書士試験の時間配分の大雑把な目安として使いやすいのが、解答用紙で分かれている以下の4つのパートです。

- 法令等(5肢択一式)パート

- 法令等(多肢選択式)パート

- 記述式パート

- 一般知識パート

この4つのパートごとに時間配分をすることで、問題の難易度に関わらず問題を解くスピードのペースを確認できます。

なので、模試などを解くときにはパートごとに時間配分を設定して試してみてください。

(因みに、模試を解くときは試験当日と同じように13時から始めることをおすすめします。)

- 法令等(5肢択一式)パートを90分・・・13時~14時30分

- 法令等(多肢選択式)パートを15分・・・14時30分~14時45分

- 記述式パートの20分・・・14時45分~15時05分

- 一般知識パートの45分・・・15時05分~15時50分

- 見直し(記述の修正含む)・・・15時50分~16時00分

パートごとに分けることで、それ以降のパートは時間に余裕を持って解けるのか、それとも急がないと行かないのかの判断が簡単になります。

まとめ:問題を解く順番や時間配分にこだわり過ぎない

この記事では問題を解く順番や時間配分について紹介してきましたが、基本的にはどちらもあまり複雑にしすぎないことです。

解く順番にしても、時間配分にしても、あくまでも行政書士試験に合格するための戦略に過ぎません。

なので、問題を解く順番を複雑にしすぎてマークミスをしたり、時間配分にこだわり過ぎて計画している時間通りに問題が解けずに焦って解ける問題まで間違ってしまわないように注意してください。

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所