チケット転売すると捕まるの?

個人で輸入転売する場合にはどうなの?

ネット転売に関する情報として良く耳にする言葉が「古物商」です。

ネット転売には古物商の許可が必要だとか、不要だとか様々な情報が流れていて、どれが正しい情報なのか分からなくなっている人も多いです。

結論からいうと、ネットで転売する場合の多くのケースでは古物商の許可が必要です。

しかし、海外から個人輸入した商品を転売する場合には、基本的には古物商の許可は不要です。

また、チケットの転売に関しては、転売自体は違法ではありませんが、チケットの不正転売に関しては古物商の許可を持っていても違法となります。

そして、これらに違反した場合には、罰金や懲役等の厳しい罰則が処されるので、転売をする際にはその点を事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

以下では、古物商の許可に関する専門家である行政書士が、ネット転売、チケット転売、個人輸入などの事例別に古物商の許可の必要性や、違法時の罰則などについて詳しく解説していきます。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

ネット転売では多くのケースで

古物商の許可が必要となる

冒頭でも言ったように、ネット転売を行う多くのケースでは古物商の許可が必要となります。

では、その根拠となる法律は何かというと、古物営業法3条1項です。

古物営業法 第三条一項

前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

この条文のままだと分かりにくいので、条文をわかりやすく要約すると以下のようになります。

条文の要約

古物営業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署の許可を受けなければならない。

そして、ネット転売の多くのケースでは古物営業に該当するため、警察署の許可を受けなければならないのです。

しかも、古物商の許可が必要であるにも関わらず、無許可で古物営業を行った場合には3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性があります。

但し、逆に言うとネット転売の中にも古物営業に該当しない場合があり、その場合には古物商の許可は不要となります。

では、一体、どういった転売が古物営業に該当し、どういった転売が古物営業に該当しないのでしょうか?

そこで、重要となってくるのが、条文にある“古物営業”の定義です。

古物営業とは一度でも一般消費者の

手に渡った商品を販売すること

同じネット転売でも、古物営業に該当する場合には古物商の許可が必要となり、古物営業に該当しない場合には古物商の許可は不要です。

では、古物営業とは何かというと、古物営業法において以下のように定義されています。

古物営業法 第二条2項

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

この定義に関しても条文のままだと分かりにくいので、要約すると以下のようになります。

条文の要約

古物を売買や交換する営業、もしくは委託を受けて売買や交換する営業のこと。ただし、古物を売却するだけや、古物を売却した相手から買い戻すことは含まれない。

ここまで来ると何となくイメージはつくとは思うのですが、具体的な内容が見えて来ないとおもうので、更に詳しく見ていきます。

ここで重要となるのは、「古物とは何か?」「営業とはどういうことを言うのか?」という点です。

ココがハッキリすると、どういったネット転売が古物営業に該当し、どういったものが該当しないのかが見えてきます。

古物とは?営業とは?

古物とは、一度使用された物品、もしくは、未使用でも使用する為に売買した物や、これらの物品に幾分の手入れをした物のことを言います。

このことからも分かるように、古物とは中古品だけではなく、使用する為に購入した新品未使用品や修理品についても古物に該当するのです。

つまり、一度でも一般消費者の手に渡った商品というのは新品未使用品・新品未開封品・中古品・修理品に関わらず古物と言えます。

逆に言うと、メーカーや卸売店、小売店が販売する者は古物に該当しないというわけです。

次に、営業とは、利益を得る目的で反復・継続的に行うことを言います。

つまり、利益を得るためではなく自分が使うために売買する場合や、反復・継続的に売買していない場合には営業に該当しません。

そして、これらの事を踏まえると、古物営業とは一度でも一般消費者の手に渡った商品を利益を得る目的で反復・継続的に取引することです。

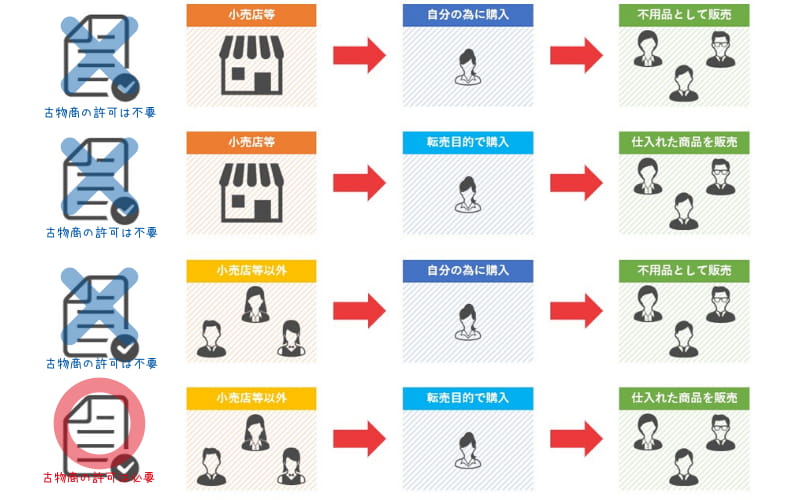

つまり、ネット転売で古物商の許可が必要な場合と不要な場合というのは、以下のように分けられます。

古物商の許可が不要

- 小売店等から自分が使用する目的で買った商品を反復的に転売する場合

- 小売店等から利益を得る目的で買った商品を反復的に転売する場合

- 小売店等以外から自分が使用する目的で買った反復的に商品を転売する場合

古物商の許可が必要

- 小売店等以外から利益を得る目的で買った商品を反復的に転売する場合

古物営業かどうかは

客観的に判断されるので注意

小売店等以外から利益を得る目的で買った商品を反復的に転売する場合には古物営業に該当するなら、上記のように自分で使用する為に購入したことにすればいいんのではと考える人もいるかもしれません。

確かに、理屈的に言えばそうなるのですが、現実問題ではそう簡単に言い逃れは出来ません。

というのも、古物の売買が営業かどうかというのは、個人の主観ではなく客観的な状況によって判断されるからです。

具体的には、取引回数や取引金額が多い場合や、同じ商品を何度も出品している場合には営業と判断される可能性が高いので注意が必要です。

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

海外から個人輸入した商品を

転売する場合には古物商の許可は不要

ここまででは、「一度でも一般消費者の手に渡った商品を利益を得る目的で反復・継続的に取引する」場合に古物営業の許可が必要と解説してきました。

では、海外から個人的に輸入した商品をネットで転売した場合にはどうなのでしょうか?

海外から商品を個人で輸入し、その商品をネットで転売したとしても古物商の許可は“基本的”に不要です。

その理由は、あくまでも古物営業法が日本国内の法律だからです。

ただし、“基本的”に不要なのであって、全ての個人輸入に関して不要というワケではありません。

例えば、自分が海外に行って、現地で商品を買い付けた商品を日本で転売する場合には、古物商の許可は不要です。

しかし、別の人が海外で仕入れた商品を購入して、それを転売する場合には古物商の許可が必要となります。

また、ネットで海外業者から個人輸入として仕入れた場合でも、各都道府県の警察署によって古物商許可の要否の判断が違う場合が有るようです。

ですので、個人輸入でネット転売する場合には営業する地域を管轄する警察署に事前に古物商の許可が必要かを確認しておくことをおすすめします。

チケット転売に関しては古物商の

許可を持っていても違法になる場合がある

チケットの転売に関しては、古物商の許可を取得せずに、反復継続的にチケット類の転売を行っていた人が、古物営業法違反で逮捕された事例があります。

というのも、古物に該当するチケット類に関しても、他の古物と同じく古物商の許可を取らなければいけないからです。

そして、更にチケットにおいて注意しなければいけないのが、古物商の許可を取得していても違法となるケースがあります。

しかし、これまでは「チケット不正転売禁止法」の違反事項に該当する場合です。

チケット不正転売禁止法とは、チケット類の不正転売を禁止や防止を目的として令和元年6月14日に施行された法律です。

この法律では、古物商の許可を得ていたとしても、チケットの不正転売を行った場合には違法となります。

そして、ここでいう不正転売とは、主催者の事前の同意を得ることなくチケットを定価以上の価格で営業として販売することです。

また、この法律に違反した場合には1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性があります。

ですので、古物商の許可を持っていたとしても、チケットを販売する場合には十分に注意しなければなりません。

まとめ

ネット転売には古物商の許可が

必要な場合が多い

この記事のまとめ

- 一度でも一般消費者の手に渡ったモノを販売する場合には古物商の許可が必要

- 自分が海外の現地で仕入れた輸入品を販売する場合には不要

- ネット経由で海外業者から古物を仕入れる場合には警察に要確認

- チケット転売に関しては古物商の許可を持っていても違法となる場合がある

\全額返金保証付き/

\料金・サービス内容を確認/

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。