この記事を書いた人

行政書士兼ウェブマーケター。ナガシマガジン運営者。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。更にその後、仕事をしながら5カ月の勉強期間で行政書士試験に一発合格し、行政書士事務所を開業。

行政書士という資格を知る上で、実は年齢を分析することである種の特徴が見えてきます。

というのも、日本は超高齢化社会と言われていますが、その中でも特に行政書士という業界は想像を絶する高齢化している業界なんです。

なので、もしあなたの年齢が若いのであれば、それだけで業界内で差別化出来るポイントになります。

また、逆に、もし年齢が高い場合でも、まだまだ現役で同じような年齢の人がたくさん活躍している業界なので気を落とす必要もありません。

以下では、行政書士試験に関する年齢制限についてや、合格者の年齢層、行政書士の年齢構成、行政書士として独立開業する適齢などの年齢にまつわる話をしていきます。

行政書士試験を受験するのに年齢制限はある?

行政書士試験の受験資格に年齢制限があるかというと、年齢制限はありません。

というのも、行政書士試験に受験資格は一切なく、年齢、学歴、国籍等に関係なく、誰でも受験することが可能です。

ただし、注意点としては、行政書士試験の受験に関しては年齢制限はないのですが、行政書士として登録するには年齢制限が設けられています。

行政書士法第2条の2の行政書士の欠格事由において“未成年者”が挙げられています。

つまり、未成年者は行政書士試験を受験することは出来ますが、仮に合格したとしても成人するまでは行政書士として登録することは出来ません。

行政書士試験の受験者・合格者の年齢は?

| 年齢 | 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 10代 | 平成27年度 | 541人 | 48人 | 8.8% |

| 平成28年度 | 572人 | 50人 | 8.7% | |

| 平成29年度 | 558人 | 51人 | 9.1% | |

| 20代 | 平成27年度 | 8,713人 | 1397人 | 16.0% |

| 平成28年度 | 7,591人 | 773人 | 10.1% | |

| 平成29年度 | 7,289人 | 1336人 | 18.3% | |

| 30代 | 平成27年度 | 11,985人 | 1916人 | 15.9% |

| 平成28年度 | 10,506人 | 1180人 | 11.2% | |

| 平成29年度 | 10,015人 | 1901人 | 18.9% | |

| 40代 | 平成27年度 | 11,700人 | 1453人 | 12.4% |

| 平成28年度 | 11,134人 | 1134人 | 10.1% | |

| 平成29年度 | 10,976人 | 1696人 | 15.4% | |

| 50代 | 平成27年度 | 7,661人 | 752人 | 9.8% |

| 平成28年度 | 7,367人 | 637人 | 8.6% | |

| 平成29年度 | 7,705人 | 963人 | 12.4% | |

| 60代 | 平成27年度 | 3,766人 | 254人 | 6.5% |

| 平成28年度 | 3,883人 | 310人 | 7.9% | |

| 平成29年度 | 3,906人 | 413人 | 10.5% | |

| 合計 | 平成27年度 | 44,366人 | 5820人 | 13.1% |

| 平成28年度 | 41,053人 | 4084人 | 9.9% | |

| 平成29年度 | 40,449人 | 6360人 | 15.7% |

行政書士試験を受ける受験者の割合としては30~40代の年齢層が最も多く、30~40代だけで受験者全体の50%近くを占めています。

一方、合格者の年齢の割合を見てみると、年度によって若干のばらつきはあるものの、20~30代の合格者の割合が他の年代に比べて高くなっています。

20~30代に関しては受験勉強からそこまで長い時間が経過していないこともあって、勉強の仕方や、受験で覚えた一般知識などが有利に影響しているのかもしれませんね。

一方で、10代に関してはまだ学んだことのない知識が出題されたり、40~60代に関しては勉強から離れている期間が長かったりよ、20~30代に比べて合格率が低い要因になっているのかなと思われます。

ま~とはいうものの、試験の合格・不合格には年齢は関係ないのであくまでの参考程度に取られてください。

現役の行政書士の平均年齢は?

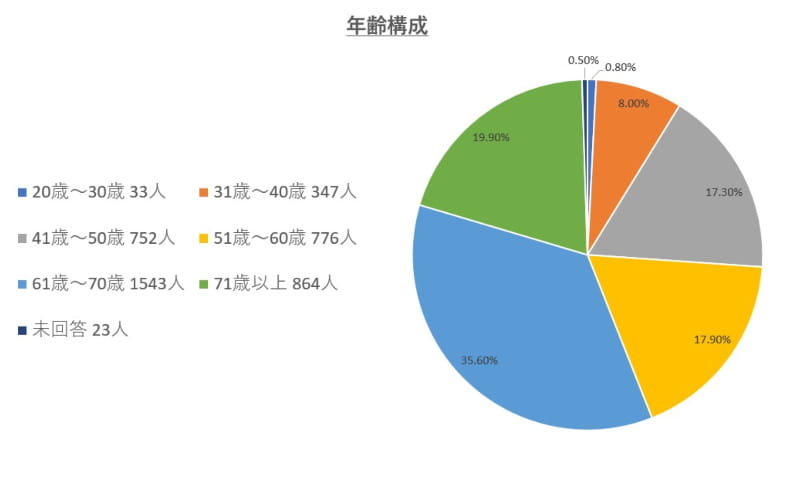

| 年齢 | 人数 | 割合(平成30年) | 割合(平成25年) |

| 20歳~30歳 | 33人 | 0.8% | 1.1% |

| 31歳~40歳 | 347人 | 8.0% | 10.2% |

| 41歳~50歳 | 752人 | 17.3% | 12.8% |

| 51歳~60歳 | 776人 | 17.9% | 20.5% |

| 61歳~70歳 | 1543人 | 35.6% | 37.2% |

| 71歳以上 | 864人 | 19.9% | 18.0% |

| 未回答 | 23人 | 0.5% | 0.2% |

| 合計 | 4338人 | 100% | 100% |

出典月刊 日本行政2018年10月号『平成30年行政書士実態調査集計結果について』

上記のアンケートの調査データにようると、行政書士の年齢の割合は上記のようになります。

このデータをもとに行政書士の平均年齢を算出するとなんと58.6歳となりました。

上記のアンケート結果だけで見ると、50歳以上の行政書士の割合が75.7%、40代をいれたら88.5%と現役行政書士の9割が40歳以上ということかなり高齢化している業界であることがわかります。

ただ、これはあくまでもアンケートに回答した人の年齢なので、20~30代が40代以上の行政書士に比べてアンケイートの回答率が悪かった可能性もあり、この結果だけ一概には断定はできません。

ただ、それでも行政書士という業界には若い人が少ないというのは確かだとは思います。

行政書士で独立・開業に適した年齢は?

上記の行政書士の平均年齢でも言いましたが、行政書士業界はかなり高齢化が進んでいます。

となると、若い時に独立・開業するだけで多くの行政書士と差別化出来るので、独立開業に適した年齢は20~40歳ではないかと思います。

もちろん、40代以上の行政書士の方は社会経験・人生経験が豊富な方が多いので、その部分で差別化を図らおとしてもなかなか難しいですし、20~40代の人がそこで勝負しても負けるのは目に見えています。

でも、逆にそのジェネレーションギャップを上手く利用することで、社会経験・人生経験豊かな行政書士の方にも負けず劣らず活躍できるのではないかと思います。

例えば、行政書士の業務においてはますますIT化が進みますが、年齢が若い人の方がインターネットなどに適応しやすいですし、ネット集客などを積極的に取り入れることで40代以上の行政書士の方々にも負けない活躍がでいるのではないかと思います。

行政書士の転職に適した年齢は?

行政書士の求人というのは、実はかなり少ないです。

というのも、基本的に行政書士事務所のほとんどは1人でやっているか、有資格者1人と補助者数人でやっている小規模行政書士事務所だからです。

そもそも、行政書士事務所というのは事務所に有資格者が1人いれば、後は補助者などで間に合うので行政書士の有資格者の需要というのは、正直いってあまりありません。

もちろん、中には行政書士を必要としている事務所もありますが、そういった事務所への転職に適した年齢はというと、やはり一般の転職と同じく20~30歳ぐらいまでにとなっているようです。

なので、行政書士試験に合格した人のほとんどは、どこかの事務所で働くというよりは行政書士として独立開業することになります。

まとめ

行政書士の業界においてはかなり高齢化が進んでいる事をわかってもらえたと思います。

なぜ、こんなに高齢化が進んでいるかというと恐らく、行政書士という仕事は資格さえあれば独立開業できるので、会社を定年退職した人や早期退職した人が老後資金を稼ぐために独立開業する人が増えているという事も関係していると思います。

また、「行政書士は食えない!」「行政書士は将来なくなる!」といった噂をネットでよく目にするので、若い人は行政書士よりももっと将来有望な資格や職業に就きたいと考える人が多いのかもしれません。

実際に問題、『未来はAIによって行政書士がなくなる?行政書士の将来性を考察!』の記事でも書いているように、2024年までには今ある行政手続きの9割の手続きをオンライン化され、行政書士の仕事に大きな影響を及ぼす可能性は高いです。

なので、行政書士として一生食っていくというよりは、行政書士という資格を活かして自分の付加価値を上げて、行政書士という仕事がなくなっても生きていける力を身につけていく必要が今後は必要だと思います。

行政書士の通信講座講座選びで

迷ったら場合はどうしたらいい?

ナガシマガジンでは、現在受講が可能な全17種類の通信講座の費用や講義動画、質問などのサポート体制、合格実績、講師の質に至るまで、通信講座選びで重要となる様々な点で徹底的に比較し、100点満点で採点を行いランキング形式で紹介しています。

行政書士の通信講座選びで迷った際は、是非参考にしてみて下さい!

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所